いや~、季節の移り変わりは早い、歳をとるとなお早い。府中市美術館の「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」展、前期を観に来たのが3月末、今年は桜の開花が遅れていたこともあり、桜はまだつぼみでした。なんと今回、後期を観にいったところ、桜は散り、若葉が青々と芽吹いていました。

戦前の昭和2年、京都での展覧会に出品され、それ以降、一般の目に触れることのなかった伊藤若冲の「垣豆群虫図」が85年ぶりに登場、ということで、今回の「三都画家くらべ」展の目玉として話題となりました。しかし、「山水に遊ぶ 江戸絵画の風景250年」展、「江戸の人物画 姿の美、力、奇」展などの実績がある「」府中市美術館のやることですから、決して一点豪華主義におさまるはずはありません。「三都画家くらべ」展、よくぞここまで集めてくれました、前・後期あわせて152点ものの作品が展示されていました。「京 優雅と無限の形」「大坂 深みとおかしみ」「江戸 理と抑制の美」と副題もついています。三都の個性が際立ってきた江戸中・後期の作品が中心です。

チラシには「林閬苑とは何者か?」と書かれています。図録には「大坂の人で、生年は寛保2年から寛延2年の間、没年は安永9年から天明7年の間と考えらてれる。・・・安永2年から4年にかけては、狩野孝信の障壁画の修理のため相国寺にあり、その間、京の寺院の古画を縦覧した。大坂の唐画師として活躍したが、画題、表現ともに幅広さをみせる」とあります。林閬苑を言おうとしているわけではなく、府中美術館で取り上げられる画家は、あまり知られてない画家が多く、なにかと刺激を受ける、ということを言いたかったわけです。

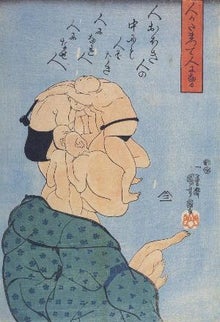

三都で活躍した画家たちの作品を較べてみようという展覧会、がしかし、どこが優れているかを決めるのではなく、それぞれの町の個性比べです」と、学芸員の金子信久は言う。なかでも「笑いくらべ」は面白い、ホント、笑っちゃいます。例えば佐藤魚大の「閻魔図」、誰が観ても閻魔大王ですが、「恐ろしさ」と「素っ頓狂」が紙一重です。また長沢蘆雪の「なめくじ図」、初公開だそうですが、なんと一筆書きです。ずいぶん長い間うろうろしていて、まもなく画面から姿を消そうとしています。画家はずっとなめくじをみていたんですね。「笑い」と言えば、歌川国芳もあります。後期には「金魚づくし いかだのり」「流行だるま遊び」「人かたまって人になる」の3点が出されていました。

「三都画家くらべ」展を見終わってロビーでウロウロしていたら、「20分スライドレクチュア-」をやっているというので、少し遅れて参加しました。会場で観た祇園井特の「美人図」、女性の全身像を描いたものもありましたが、面長で目のくりっとした女性のドギツイ化粧には驚かされました。いずれも対象の特徴に迫る描写が、それまでの美人画とは相当異なる趣を持っています。「他の画家にはみられないこうした作品まで描いたことが、いかに個々の女性の顔かたちに即して描くことで人気を得たか、物語っている」と図録に書かれていました。しかもこれが「掛け軸」だったというから面白い。当時の京では人気を呼んだという。

「京・大坂・江戸」を比較したディスプレイの写真を撮っていたら、美術館の人が寄ってきたので、注意されるのかと一瞬驚きました。確か「写真撮影可」とあったと思ったのに。「オジサン、こんにちは」と言うのでよく見たら、家人の姉の娘、僕の姪でした。彼女も数年前に結婚しました。最初に美術館で会ったのは、「ウィーン、生活と美術 1873-1938(クリムト、シーレと黄金期のウィーン文化)」展(2001/03/30-04/22)の時でしたから、11年前のことです。それ以来、美術館で監視員の仕事を続けているようです。

展覧会の構成は以下の通りです。

三都に旅する

花と動物

人物画くらべ

山水くらべ

和みと笑い

三都の特産

京の奇抜

大阪の文人画

江戸の洋風画

なぜか、「花と動物」は前期に、「人物画くらべ」は後期に展示されます。

今回は前期では出されていなかった「人物画くらべ」からの画像を多く集めました。

以下、画像が多いですが、おつき合いください。

三都に旅する

人物画くらべ

山水くらべ

和みと笑い

三都の特産(京の奇抜、大阪の文人画、江戸の洋風画)

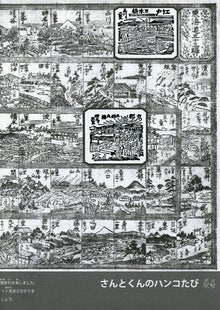

さんとくんのハンコたび

「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」展

「伊藤若冲は、江戸では流行しなかった」と言ったら、驚かれるかもしれません。今でも、東京と、かつて若冲を生んだ京都では人々の気風が違うと言われます。その土地の歴史の中で育まれ、土地に染み付いたもの、まして美しさや面白さといった「感覚」は、そう簡単に他の土地に伝わったり、受け入れられたわけではなかったのかもしれません。私たちが思い描く「江戸時代の絵画」という世界は、日本全国を見渡したうえでの歴史だと言ってもよいでしょう。しかし当時のことを想像すると、人々が見ていたのは、京ならば京の、江戸ならば江戸の、それぞれの美の世界であり、画家たちはそれぞれの町の美術史の上に生きていたのです。古代からの皇都として歴史を誇った京、江戸時代になって関東の地に出現した巨大都市江戸、そして経済の中心地として賑わった大坂を加えた三つの都市は、「三都」と呼ばれました。関東と関西の違いを挙げてあれこれ話すのは現代でも楽しいことですが、当時の人々にとっても興味の的であり、生活習慣や服装などを比較して面白く綴った読み物などが多くみられるほどです。そこで、三都で生まれた絵の数々を、その風土ならではの造形感覚や趣向に注目して眺めてみようというのが、このたびの展覧会です。およそ250年にも及ぶこの時代の全貌を比べることは叶いませんが、描くスタイルやテーマが多彩になり、三都の個性が際立ってきた江戸中・後期の作品を中心にご覧いただきます。同じテーマの作品どうしで比べたり、町の「笑い」や「特産」に注目してみたり、色々な角度からの「三都画家くらべ」を楽しみつつ、日頃改めて考えることの少ない「江戸」という土地の個性にも、じっくり向き合っていただけたらと思います。

「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」

「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」

展覧会企画担当:金子信久/音ゆみ子

編集:府中市美術館

発行日:平成24年3月17日

発行:府中市美術館

過去の関連記事:

府中市美術館で「三都画家くらべ」展(前期)を観た!

府中市美術館で「世紀末、美のかたち」展を観た!

府中市美術館で「江戸の人物画 姿の美、力、奇」(後期)を観た!

府中市美術館で「江戸の人物画 姿の美、力、奇」(前期)を観た!

府中市美術館で「バルビゾンからの贈りもの」展を観た!

府中市美術館で「歌川国芳―奇と笑いの木版画」展(後期)を観た!

府中市美術館で「歌川国芳」展(前期)を観た!その2

府中市美術館で「歌川国芳展」(前期)を観た!その1

府中市美術館で「ターナーから印象派へ 光の中の自然」展を観た!

府中市美術館で「山水に遊ぶ 江戸絵画の風景250年」展を観た!