PR: ソフトバンク とっておきのおトク情報!

東京藝術大学大学美術館で「藝大コレクション展―春の名品選―」を観た!

東京藝術大学大学美術館で「藝大コレクション展―春の名品選―」を観てきました。 実は同時開催している「観音の里の祈りとくらし展―びわ湖・長浜のホトケたち―」のブロガー特別内覧会に参加し、同じフロアで開催された「藝大コレクション展―春の名品選―」をブロガー特別内覧会と“同等扱い”で観てきたというわけです。「藝大コレクション展―春の名品選―」の方は、いただいた資料によると3月20日15時30分から「記者内覧会」が“自由内覧”という形で開催されたようです。

まあ、それはそれとして、「藝大コレクション展―春の名品選―」は、過去にも開催されていたようで、僕も何度か観に行っていました。藝大が所蔵するコレクションは、そんじょそこらの美術館とわけが違います。

藝大の前身である東京美術学校の開校に先だって開始された芸術作品・資料の収集にはじまります。以来125年余り、収集された作品は28500件以上にものぼるそうです。また教育資料として古今の優品や貴重な資料が収集されただけでなく、藝大に学び、また教えた歴代の学生と教員たちによっても多くの作品が残されています。

そんなわけで藝大では、この多彩なコレクションを広く展観する機会として、毎年春にコレクション展を開催しています。で、今回の目玉はというと、国宝「絵因果経」ですが、東京美術学校の日本絵画の収集はこの「絵因果経」にはじまったと言われています。会場では大きな屏風などに混じって、まあ、最初には出てきたのですが、うっかりすると見過ごしてしまうほどの小さなものです。

フェノロサと岡倉天心によって「絵因果経」の購入が決定されたのは明治21年(1888)、開校前年のことでした。「絵因果経」には、「希代の名品」と天心が記した文書が付属しているそうです。

国宝・絵因果経:5世紀に漢訳された「過去現在因果経」4巻をもとに、下段に経文、上段にその内容に即した絵を加えて8巻とした絵入りのの経巻。8世紀の作品としては驚くほど鮮やかに、朱や群青・緑青などの彩色が残っています。

日本画

西洋画

工芸・彫刻

「藝大コレクション展―春の名品選―」

東京藝術大学は、前身である東京美術学校の時代から、120年以上の長きにわたって古今東西の芸術資料・作品の収集につとめてきました。28,500件以上の多様なコレクションはその成果であり、藝大の歩みを映し出すものです。本展覧会では春の名品選と題して、藝大コレクションを代表する作品を展示、その豊かな魅力をお伝えします。また特集展示として、二つのテーマを設けて近世・近代の絵画をご紹介します。

特集展示1 女性を描く/ヌードと出会う

特集展示2 近世の山水/近代の風景 ―富士山図を中心に―

注:会場内の画像は主催者の許可を得て撮影したものです。

「藝大コレクション展―春の名品選―」

「藝大コレクション展―春の名品選―」 リーフレット

執筆:岡本明子

編集・発行:東京藝術大学大学美術館

発行日:2014年3月21日

制作:ニューカラー写真印刷

藝大フレンズ賛助金助成事業

過去の関連記事:

東京藝術大学大学美術館で「藝大コレクション展―春の名品選」を観た!

東京藝術大学大学美術館で「春の名品選」を観た!

東京芸術大学大学美術館で「コレクション展」を観た!

槇文彦「それでも我々は主張し続ける 新国立競技場案について」!

槇文彦の論文「それでも我々は主張し続ける 新国立競技場案について」が

JIAマガジン3月号のPDF版に掲載されています。

槇文彦「それでも我々は主張し続ける 新国立競技場案について」(PDF)

過去の関連記事:

PR: 実質負担0円!機能充実の最新スマホ303SH

東京藝術大学大学美術館「観音の里の祈りとくらし展」ブロガー内覧会!

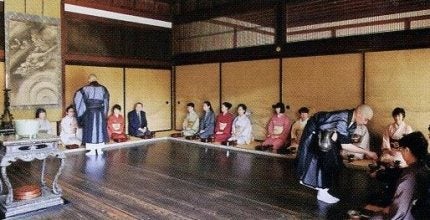

東京藝術大学大学美術館で開催された「観音の里の祈りとくらし展―びわ湖・長浜のホトケたち―」ブロガー特別内覧会へ行ってきました。

ブロガー特別内覧会スケジュール

18:00~19:15 自由内覧

18:00~ 長浜城歴史博物館副館長 大田浩司氏による主要作品の解説

19:15 内覧会終了

東京で初披露となる、観音の里で守られてきた仏様18躯が勢揃い!

滋賀県長浜市には、130躯を超える観音様が伝わり、古くは奈良・平安時代に溯るものも多数あります。長浜市の観音様は、大きな神社に守られてきたのではなく、地域の暮らしに根付き、そこに住む人々の信仰や生活、人生、地域の風土などと深く結び付きながら、今なお大切にひそやかに守り継がれています。

今回の展覧会では、18躯の観音様の優れた造形とともに、このような独自の精神文化や生活文化を「観音文化」として写真パネルや映像でご紹介し、地域に受け継がれ今なお続いている信仰文化を首都圏の方に広く知っていただく目的で開催するものです。

数と質で秀でた長浜の観音像

滋賀県は、国指定重要文化財の観音像が、全国で最も多く所在する県として知られています。その中でも、長浜市には特に多くの観音像が、寺院や仏堂に祀られています。国・県・市の指定文化財となっている像だけでも37躯に及びますが、市内でも北部地域(旧伊香郡)に集中して残っており、今も村人によって守り継がれています。また、全国的に見てもその作例が少ない、奈良時代末期から平安時代初頭という、非常に古い次期に造られた像が多数残っていることも特筆すべきでしょう。

官営工房が関与した作品も伝来

最も著名な像は、国宝となっている向源寺の十一面観音立像(高月町渡岸寺)ですが、他にもキラ星のごとく優れた像が点在しています。赤後寺(日吉神社)の千手観音立像や、菅山寺の十一面観音立像の制作年代は奈良時代末期まで溯る可能性があり、地方としては日本でもトップクラスの古さです。これらには、造形面や技術面などからみて、官立の造営期間(官営工房といいます)の職人が関与したと考えられています。平安前期につくられた観音寺の伝千手観音立像(木之本町黒田)や、鶏足寺の十一面観音立像(木之本町古橋)、千手院の2躯の千手観音立像(川道町)、来現寺の聖観音立像(弓削町)なども、官営工房の影響を受けた先進の技術によって制作されたとみられます。

天台宗の影響下の造像

平安中期になると、石道寺の十一面観音立像(木之本本町石道)のように、明らかに天台宗(比叡山)の影響下で造られた像が現れます。これには、浅井郡三川村(長浜市三川町)出身の良源(元三大師)の出現と活躍による、天台宗の隆盛が大きく関与していると考えられています。奈良の大寺院(南部寺院といいます)に代わって、天台宗(延暦寺)の力が現在の長浜市域にも及んだことを示しています。このように、観音像の形状は地域の振興の歴史を表しているのです。

「観音の里の祈りとくらし展―びわ湖・長浜のホトケたち―」

琵琶湖の北岸に位置する湖北地域には、古くから仏教文化が栄え、すぐれた仏教彫刻が数多く伝わっています。 とくに慈愛に満ちた観音菩薩像の遺品が多いのが、この地域の大きな特色となっています。 これらの観音像を生み出した寺院の多くが廃絶した後も、地域の住民たちが中心となって、観音像を守り伝えてきました。今日においても、お寺が無住になると新しいお堂や公民館などに仏様をお迎えするなど、人々の尽力によって多くの観音像が継承されています。 北近江の観音は、すぐれた造形もさることながら、暮らしや風土と深く結びつき、今なお生きた信仰の中心にあることが最大の魅力でありましょう。この展覧会では、地元で大切に祀られる様子をそのままのかたちでご紹介できるよう、工夫をこらしています。 日々の暮らしのなかに信仰が息づく「観音の里」の姿を、身近に感じていただければ幸いです。

注:会場内の画像は主催者の許可を得て撮影したものです。

図録

初版第1刷 平成26年3月21日

企画:長浜市・東京藝術大学大学美術館

編集:長浜市長浜城歴史博物館

発行:長浜市

制作:サンライズ出版

過去の関連記事:芸大美術館関連

東京藝術大学大学美術館で「藝大コレクション展―春の名品選―」を観た!

東京藝術大学大学美術館で「藝大コレクション展―春の名品選」を観た!

東京藝術大学大学美術館で「近代洋画の開拓者 高橋由一」を観た!

東京藝術大学大学美術館で「春の名品選」を観た!

東京芸術大学大学美術館で「黙示録―デューラー/ルドン」展を観た!

東京芸大大学美術館で「シャガール」展を観た!

東京芸術大学大学美術館で「コレクション展」を観た!

東京藝術大学大学美術館で「退任記念展 絹谷幸二 生命の軌跡」を観た!

東京芸大美術館で「日本藝術院所蔵作品展」を観た!

「ルーヴル美術館展」を観た!

「NHK日曜美術館30年展」を観る!

スティーヴ・マックィーン監督の「それでも夜は明ける」を観た!

世界が絶賛、本年度アカデミー賞作品賞受賞!

観てきました、「それでも夜は明ける」を! もともとこの作品を知って観にいこうと思っていたのですが、アカデミー賞を受賞したので、観にいくのを躊躇っていました。でも、やっぱり観ておかないと話にならないので、重い腰を上げて観にいったというわけです。

誰が言ったかうろ覚えですが、日本人は中国や韓国への蛮行、ドイツ人はもちろんユダヤ人虐殺、そしてアメリカ人は奴隷問題がのど元に刺さったトゲだと言いました。僕が子どもの頃、アメリカでは黒人と白人はバス停での座るベンチも別々だと聞かされていました。黒人がプールには入れないので、黒人の水泳選手がいないとも、ゴルフ場には入れないので、黒人のゴルフの選手がいないとか。いわゆる“人種差別”です。アメリカの南部では黒人労働力で、綿花栽培が栄えました。

1640年代から1865年まで、現在のアメリカ合衆国領域内ではアフリカ人とその子孫が合法的に奴隷化されていたが、その所有者は圧倒的に白人であり、ごく少数が先住民や自由黒人であった。この奴隷所有者の大多数は南部にいた。南北戦争の前の時点で南部の4家族に1軒が奴隷を所有していた。黒人の95%は南部に住んでおり、南部の人口に対しては3分の1に達していた。これに対して北部における黒人の人口比率は1%に過ぎなかった。(「ウィキペディア」による)

「それでも夜は明ける」のなかでよく分からなかったのは、「自由黒人」という言葉です。この映画のなかで豪勢な暮らしをしている黒人女性が出てきたりもします。主人公のソロモンも、自分は自由証明書で認められた黒人だ、と言ったりもします。その自由黒人が、突然誘拐され、奴隷となって、12年もの間、自由を奪われ、過酷な労働を強いられた、という話です。自由黒人であることを主張できただろうに、また逃げ出すこともできただろうに、ただただ主人公は過酷な奴隷生活に甘んじています。そしてラストには、ハリウッドお決まりの助け船(ブラッド・ピット)が現れ、めでたしめでたしとなるわけです。そんな全体の都合良さが、僕は腑に落ちませんでした。

物語は1841年のニューヨーク州から始まります。バイオリニストのソロモンは、愛する妻と2人の子供と幸せに暮らしています。ソロモンは自由証明書で認められた自由黒人です。ワシントンで開催されたショーで演奏をしますが、契約終了で祝杯をあげて酔いつぶれ、翌日目が覚めると手足を鎖で繋がれていました。騙されて売られたと気づいたときは船の上、ニューオーリンズの奴隷市場で売買され、大農園主のフォードに買われていきます。船上で他の奴隷から「生き残りたいなら余計なことはするな」「自分の素性や読み書きができることは言うな」と言われたりもします。

原作は、南北戦争が勃発する8年前の1853年に出版されたアフリカ系アメリカ人ソロモン・ノーサップの回想録です。自由黒人だったソロモンが強いられた12年感に及ぶ奴隷生活を描いた手記です。アメリカが取り上げたくなかった奴隷制度の闇の部分を、重い腰を上げて描いた貴重な作品であり、しかも今年は南北戦争が終わって奴隷解放から150年目だという。キーワードの「あきらめない」、当たり前と言えば当たり前ですけど、白人による差別や虐待のなかで、人間の尊厳を失った数多くの奴隷たちのなかで、12年間も「あきらめない」で、壮絶に生きたひとりの黒人を描いた衝撃的な作品です。

以下、とりあえず「シネマトゥデイ」より引用しておきます。

チェック:奴隷制度がはびこっていたアメリカを舞台に、自由の身でありながら拉致され、南部の綿花農園で12年間も奴隷生活を強いられた黒人男性の実話を映画化した伝記ドラマ。主人公が体験した壮絶な奴隷生活の行方、そして絶望に打ち勝つ希望を描き出す。監督は『SHAME -シェイム-』のスティーヴ・マックィーン、黒人男性を『2012』などのキウェテル・イジョフォーが演じる。共演には、マイケル・ファスベンダー、ベネディクト・カンバーバッチ、ブラッド・ピットら豪華キャストがそろう。

ストーリー:1841年、奴隷制廃止以前のニューヨーク、家族と一緒に幸せに暮らしていた黒人音楽家ソロモン(キウェテル・イジョフォー)は、ある日突然拉致され、奴隷として南部の綿花農園に売られてしまう。狂信的な選民主義者エップス(マイケル・ファスベンダー)ら白人たちの非道な仕打ちに虐げられながらも、彼は自身の尊厳を守り続ける。やがて12年の歳月が流れ、ソロモンは奴隷制度撤廃を唱えるカナダ人労働者バス(ブラッド・ピット)と出会い……。

「それでも夜は明ける」公式サイト

板橋区立美術館で「探幽3兄弟展 狩野探幽・尚信・安信」を観た!

板橋区立美術館で「探幽3兄弟展 狩野探幽・尚信・安信」を観てきました。板橋区立美術館の古美術コレクションは、狩野派の作品がひとつの核になっています。狩野派とは、血縁関係で続いた狩野家を中心とする専門絵師の集団で、常に幕府の仕事を行った一派です。室町時代から江戸時代まで400年にわたり、日本絵画史上の最大勢力でありつづけました。

狩野探幽は狩野永徳の孫にあたり、徳川幕府の開府とともに狩野家の本拠地を江戸に移し、狩野派の画風を一変させて新しい様式を確立ししました。探幽には2人の弟がいて、3兄弟で徳川幕府の御用絵師として活躍していました。探幽の5歳年下の弟は尚信、11歳年下の弟は安信です。幕府により鍛冶橋に屋敷を拝領した探幽につづき、尚信は竹川町に、安信は中橋に屋敷を拝領して3兄弟で御用絵師となり、後に奧絵師四家と呼ばれる狩野家の体制が確立します。今回の展覧会では、探幽・尚信・安信の作品を一堂に展示することで3兄弟の画業を明らかにし、江戸狩野派の成立期にそれぞれが果たした役割を検証しています。

板橋区立美術館で開催された狩野派をテーマとして展覧会は、過去に僕が観ただけでも2度ほどあります。

板橋区立美術館で「狩野派SAIKO!~再興!最高!再考?狩野派再点検~」を観た!

展覧会の構成は、以下の通りです。

第1章 3兄弟

探幽・尚信・安信の3兄弟は、桃山時代を代表する画家である狩野永徳の次男・孝信の子として京都に生まれた。徳川家が江戸に幕府を開き、安定した体制を整える中、3兄弟は幕府より御用を仰せ付けられる。3兄弟を始点として出発した江戸狩野派は、世襲による安定した体制を築き、江戸時代を通じて最大の画派として画壇に君臨した。この展覧会は、探幽3兄弟の果たした役割を具体的な作品を通じて検証しようとする試みである。

第2章 探幽

徳川家康が征夷大将軍に任ぜられ、江戸の地に幕府を開いた頃、京の地では、のちに江戸時代の絵画様式の基礎を築く天才が誕生した。その那波狩野探幽。幼少より天賦の才を発揮した探幽は、瀟洒淡麗と言われる画風を確立し、それを2人の弟である尚信・安信以下、江戸狩野派の画家たちに浸透させた。探幽は漢画、そして大和絵の分野で次々と重要な仕事をこなし、その業績はあらゆる点に及んだ。

第3章 尚信

狩野尚信は、探幽の5歳下の弟である。長男の探幽が別家したため、次男である尚信が父・孝信の跡を継ぐことになった。寛永7(1630)年に江戸へ下り、竹川町に屋敷を拝領し、後の木挽町狩野家の祖となる。尚信は44歳で没しており、制作年の明らかな作例に乏しく、現在は尚信の画業が十分検証されているとはいえない。

第4章 安信

狩野安信は、探幽の11歳年下の弟である。元和9(1623)年、宗家の貞信が27歳で早世したため、11歳の安信がその跡を継ぐことになった。兄たち同様に江戸へ下り、中橋に屋敷を拝領し、御所や二条城行幸御殿の画事に参加している。安信に関しては下手という認識が先行してしまっている。学んで習得した技術によって子孫に道を残すことが最も重要だと明言しており、安信が必ずしも創造性に富んだ作品を描くことを目指していたわけではない。安信は探幽の正当な後継者として。江戸狩野派様式を後代に伝える体制を築き、その結果、狩野派は幕末まで続くことになる。

第2章 探幽

第3章 尚信

第4章 安信

江戸文化シリーズNo.29

探幽3兄弟~狩野探幽・尚信・安信~

狩野探幽(かのうたんゆう 1602~1674)は狩野永徳の孫にあたり、徳川幕府の開府とともに狩野家の本拠地を江戸に移し、狩野派の画風を一変させて新しい様式を確立した江戸初期の大家として知られています。探幽については多くの先行研究や展覧会の開催により、その画業が明らかにされつつありますが、探幽には2人の弟がいて、3兄弟で徳川幕府の御用絵師として活躍していたことは、現在あまり知られていないのではないでしょうか。探幽の5歳年下の弟は尚信(なおのぶ 1607~1650)、11歳年下の弟は安信(やすのぶ 1613~1685)といいます。幕府により鍛冶橋に屋敷を拝領した探幽につづき、尚信は竹川町に、安信は中橋に屋敷を拝領して3兄弟で御用絵師となり、後に奧絵師四家と呼ばれる狩野家の体制が確立します。そのため江戸時代を通じた狩野派の歴史を見るとき、始点としての3兄弟の存在が非常に重要です。しかし尚信・安信の画業は探幽の陰に隠れ、これまでほとんど紹介されてきませんでした。本展では、探幽・尚信・安信の作品を一堂に展示することで3兄弟の画業を明らかにし、江戸狩野派の成立期にそれぞれが果たした役割を具体的に検証します。江戸時代を通じて画壇の頂点に君臨し続けた江戸狩野派。その基礎を築いた探幽3兄弟の画業をご覧ください。

企画・編集:

佐々木恵理子(板橋区立美術館)

野田麻美(群馬県立近代美術館)

発行日:

平成26年2月22日

発行:

板橋区立美術館・群馬県立近代美術館

読売新聞社・美術館連絡協議会

入場チケット

過去の関連記事:

板橋区立美術館で「狩野派SAIKO!~再興!最高!再考?狩野派再点検~」を観た!

板橋区立美術館で「我ら明清親衛隊」を観た!

板橋区立美術館で「奥絵師・木挽町狩野家」展を観た!

板橋区立美術館で「池袋モンパルナス展」を観た!

板橋区立美術館で「実況中継EDO」展を観た!

板橋区立美術館で「諸国畸人伝」展を観た!

板橋区立美術館で「浮世絵の死角」展を観た!その1

板橋区立美術館で「浮世絵の死角」を観た!その2

板橋区立美術館で「一蝶リターンズ」を観た!

「目黒天空庭園」に行ってきました!

「目黒天空庭園」に行ってきました。名前がいいですよね、「天空庭園」って。毎年、今ごろの季節、目黒川へお花見に行ったときから知ってはいたのですが、上に昇ったのは今回が初めてです。どんなところなのか、わくわく、ドキドキでした。もうすぐ目黒川沿いの桜が開花した際には、「天空庭園」にもたくさんの人が訪れるでしょう。

2013年3月30 日の日本経済新聞では、「目黒天空庭園」について以下のように報じていました。

首都高JCT屋上に公園 「目黒天空庭園」オープン

東京都目黒区の首都高速道路大橋ジャンクション(JCT)の屋上に区立公園「目黒天空庭園」が30日、オープンした。ループ状の道路に沿った珍しい形状で、長さ400メートル、幅16~24メートル。高低差は24メートルで最も高い所は地上から35メートルあり、天気のいい日は富士山も望めるという。入場は無料で、隣接したマンションのエレベーターや歩道橋から入れる。しだれ桜やマツなど樹木約千本が植えられており、住民がワイン造りに利用するブドウ棚もある。区が無償で屋上を借り受け整備した。事業費は約10億8千万円。首都高速3号渋谷線と中央環状線をつなぐ大橋JCTは、騒音対策のため、道路を壁と屋根で覆った構造になっている。〔共同〕

「目黒天空庭園」

プリズムタワーからクロスエアータワーへと上る

いただいた資料には、以下のようにあります。

概要

園名:目黒天空庭園

所在地:目黒区大橋1丁目9番2号

面積:約7000㎡

位置づけ:都市公園法に基づく立体都市公園

立地条件(道路区域):道路構造物の屋上

・高低差 約24m

・幅 約16~24m

・縦断勾配 約6%

・屋上耐過重 2t/㎡

盛土量:約5000㎡

植栽本数:高中低木 約4800本

地被類 約32000株

開園日:平成25年3月30日

三軒茶屋「ピエトラ オルト(PIETRA ORTO)」で昼食を!

三軒茶屋の「ピエトラ オルト(PIETRA ORTO)」で昼食を食べてきました。東急世田谷線三軒茶屋駅前広場から、西友の裏を通って、下北沢方面にちょっと歩くと、お店があります。ランチは1000円で、ドリンクとサラダがついています。メニューも豊富にありますが、牡蠣のお店なので牡蠣ドリアを注文しました。

これが思った以上に美味しく食べることができました。なぜか女性客が多く、お店の雰囲気も気に入っていて、開店当初からもう何度も行っています。夜は牡蠣を使った料理が数多くあり、ワインやビールの種類も豊富です。そして店員さんのサービスも満足いくもので、お薦めのお店です。

「ピエトラ オルト(PIETRA ORTO)」食べログ

坂茂さんにプリツカー賞 「疲れを知らない建築家」

坂茂さんにプリツカー賞 「疲れを知らない建築家」

「建築のノーベル賞」とも呼ばれるプリツカー建築賞の今年の受賞者に、仏北東部のポンピドーセンター分館の設計や災害被災地での支援活動で知られる、建築家で京都造形芸術大教授の坂茂(ばんしげる)さん(56)が決まった。主催する米ハイアット財団が24日(日本時間25日)、発表した。賞金は10万ドル(約1千万円)で、授賞式は6月13日にアムステルダムで開かれる。日本人の受賞は昨年の伊東豊雄さんに続き7人目。個人住宅から文化施設まで、美しく革新的な作品を手がける一方、世界中の天災などの被害者のために住宅などを提供。「建築界でもまれな存在」と評価された。坂さんは「最後までやり遂げた後の賞だと思っていたので、本当に驚いています。今までやってきたことを続けろという意味と考え、おごらず流されずにやりたい」と話した。仏メッス市のポンピドー分館では木造で波打つ大屋根を、独ハノーバー万博の日本館では紙の管で大空間を造るなど、斬新な素材と構造による表現で知られる。一方で、阪神大震災や欧米、アジアの被災地で紙管の仮設住宅などを手がけ、東日本大震災後には宮城県女川町でコンテナによる2~3階建ての仮設住宅などを実現。「疲れを知らない建築家」と評された。これまでに東京・銀座のニコラス・G・ハイエックセンターに対する日本建築学会賞や芸術選奨文部科学大臣賞などを受けている。(編集委員・大西若人)

紙の家 1995

ポンピドー・センター-メス 2010

過去の関連記事:

水戸芸術館で「坂茂―建築の考え方と作り方」を観た!

大分県立美術館のコンペで坂茂が最優秀者に

「被災地支援 建築家の提案」

坂茂(ばんしげる)の建築

與那覇潤の「日本人はなぜ存在するか」を読んだ!

與那覇潤の「日本人はなぜ存在するか」(集英社・知のトレッキング叢書:2013年10月30日第1刷発行)を読みました。

與那覇潤のことは、東島誠との共著である「日本の起源」を読んで始めて知りました。1979年生まれですからまだ35歳、東島誠と丁々発止とやり合っているのには驚きました。若いのに博識です。東島も1967年生まれですからまだ47歳、「日本の起源」ではどっしりと腰を落ち着けて、若い與那覇を自由に発言させて、受け手に回っていました。それにしても與那覇潤は、当代きっての論客です。

與那覇潤の「日本人はなぜ存在するか」を知ったのは、昨年12月1日の朝日新聞の書評欄 です。朝日新聞編集委員の原真人が書評を書いていました。たまたま書評を切り抜いていてすぐに購入したのですが、読み始めるのに時間がかかってしまいました。読み始めると、思った以上にすらすらと読めました。なにしろテーマがテーマですから、興味がそそられないわけがない。「ありがちな日本人論を想定して読むと、その先入観はことごとくひっくり返されるだろう」と書いています。「與那覇潤、恐るべし」とも・・・。

本の帯には、以下のようにあります。

日本人は、日本民族は、日本史はどのように作られた?

歴史学、社会学、哲学、心理学から比較文化、民俗学、文化人類学など、

さまざまな学問的アプローチを駆使し、既存の日本&日本人像を根本から

とらえなおす!

大学の人気教養科目の講義が一冊の本に。

集英社インターナショナルの「担当者ブログ」には、以下のようにあります。

日本&日本人論ですが、それを足がかりに知の枠組みそのものを問う本になっています。なんだか変だなと思ってたことがキチンと言葉にしてあったり、逆に、当たり前だと思っていたことがグルンとひっくり返されたり、知的な驚きと快感に満ちています!

與那覇が全篇にわたって使うのは、「再帰性(reflexivity)」という社会学の概念です。認識と現実の間でループ現象が生じること、と定義しています。アメリカの社会学者マートンの「自己成就的予言」という現象を例に出します。貨幣経済や人種偏見などを例を出して説明し、人間の社会はそもそも再帰性を活用しなければ成り立たないといいます。

「社会のあらゆる現象は再帰性に作り上げられるものであり、最初から実体として存在するわけではない」という前提に立つ視点が、社会学の基本的な方法論だとします。現状を固定するかたちでのみ再帰性が機能している状態を、社会学では「前近代」とみなします。

近代社会では、再帰性が社会を変化させる方向に作用するようになったこと。自己成就的予言が「画期的に現在とは異なる未来が訪れる!」という物語を語れば、再帰性は「現状維持的」ではなく「現状改変的」に働く。そのような状態が恒常化した時代を、社会学では「近代」と定義する。

私たちは日々、状況がめまぐるしく変動する世界を生きています。変化を起こしている犯人は、実は私たち自身です。私たち自身の認識によって、次々と新しい現実が生まれては、消えてゆくのが近代社会なのです。このように考えると、「日本人」の定義が流動的であったこともまた、近代社会の一側面であったことが分かります。

私たちは「日本」というもの、「日本人」というものを、再帰的な存在として作り上げ、そして作り変えながら生きてきました。日本の歴史や文化を考えるというのは、最初から「実在」そるものとしてのそれらを過去に探しにゆくことではなく、逆にそれらが存在するかのように人々に思わせてきた、再帰的な営みの軌跡をたどることなのです、と與那覇は言います。

フィリップ・アリエスの「〈子供〉の誕生」という本が「子供観の違い」という箇所で出てきます。ヨーロッパでも中世には「子供」は存在しなかったという、アリエスの主張です。昔読んだことがあるので、懐かしかった。彼が行った「子供」とは再帰的な存在だという主張は、現在では教育学などの分野では広く受け入れられている、と與那覇は言います。ギデンスの「近代社会では、再帰性が社会を変化させる方向に作用する」という指摘と、通じるところがあります。

そしてこの本の最後に、以下のように與那覇は言います。

自然にしたがうという正解があった世界を離れ、森羅万象が私たち自身の選択によって、不断にかたちを変えてしまう社会で生きること。「日本人」のような自分が属する集団さえもまた、決してひとつの輪郭には収まらないことを知り、そのようなあいまいな存在として、しかしそれを「次はどんなかたちにしようか」という、夢を見ながら生きること。――そこに、人間のみじめさと、偉大さと、せつなさと、すばらしさと、そのすべてがあるのです。

目次

第1章 「日本人」は存在するか

第2章 「日本史」はなぜ間違えるか

第3章 「日本国籍」に根拠はあるか

第4章 「日本民族」とは誰のことか

第5章 「日本文化」は日本風か

第6章 「世界」は日本をどう見てきたか

第7章 「ジャパニメーション」は鳥獣戯画か

第8章 「物語」を信じられるか

第9章 「人間」の範囲はどこまでか

第10章 「正義」は定義できるか

與那覇潤(よなは・じゅん):略歴

1979年生まれ。愛知県立大学日本文化学部歴史文化学科准教授。東京大学教養学部超域文化科学科卒業、同大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程修了。専門は日本近現代史。「西洋化」ではなく「中国化」「再江戸時代化」という新たな枠組みで日本史全体を描きなおした『中国化する日本』(文藝春秋)は、中国・韓国でも翻訳が刊行された。他の著作に『翻訳の政治学』(岩波書店)、『帝国の残影』(NTT出版)、共著に『「日本史」の終わり』(PHP研究所)、『日本の起源』(太田出版)など多数。

過去の関連記事:

「大江戸と洛中~アジアのなかの都市景観~」ブロガー特別内覧会!

江戸東京博物館で開催された「大江戸と洛中~アジアのなかの都市景観~」ブロガー特別内覧会に行ってきました。江戸東京博物館は開館20周年です。20周年記念と冠をつけた展覧会は今回が最後です。

開催日時:2014年3月26日(水)18:00~20:00

場所:江戸東京博物館1階展示室

東京都墨田区横網町1-4-1

スケジュール:

18:00 受付開始

18:30~ 第1回フロアレクチャー 担当学芸員による解説

19:00~ 第2回フロアレクチャー 担当学芸員による解説

江戸東京博物館 開館20周年記念特別展

「大江戸と洛中~アジアのなかの都市景観~」

「『周礼』考工記 の都市構造」

匠人営国、方九里、旁三門、国中九経九緯、経涂九軌、左祖右社、面朝後市、市朝一夫

・都城は一辺が九里の方形であること。

・南北九条、東西九坊の街路が走り、その幅が車の轍の九倍であること。

・中央に宮室を置く。

・その左右に国家祭祀の中枢を担う場である「宗廟」と「社稷」を配置。

*宗廟(そうびょう):一族が先祖に対する祭祀を行う廟所。

*社稷(しゃしょく):社(土地神を祭る祭壇)と稷(物の神を祭る祭壇)の場。

・前面に役所、背面に市を置く。

・役所と市の長さは一夫(一○○步)。

「アジアの都市を見る視点」

①中心の宮殿

・平入り東西軸の中心建物

・前面に前庭

・周囲を回廊等で方形に区画

②宮城の周囲に広がる都市域を、方形もしくは地形に合わせて、城壁で囲い込む。

③都市内に宗廟と社稷が置かれる。

*徳川家霊廟と紅葉山東照宮をみる。

「展覧会の視点」

・京都はアジアの伝統に立脚した都市。

・江戸は影響を受けつつも列島独自の変遷を経た都市。

・この江戸の都市づくりが、同時代の列島各所に広まっていた。

展覧会の構成は、以下の通りです。

プロローグ

第1章 世界の都市

第2章 洛中への系譜~都市の中心と周縁~

1 東アジアの都市

2 御所と洛中

第3章将軍の都市~霊廟と東照宮~

1 江戸と江戸城

2 徳川秀忠

3 廟所

4 東照宮

5 武家の都市

エピローグ~都市図屏風~

プロローグ

江戸時代、列島各地に地域の中心となる都市が成立しました。多くの都市は石垣や水堀で固められた城館を中心として、城下町は街道で結ばれ、城館と街が結びついていました。数多く建設された都市のなかでも京都と江戸はとりわけ異なり、かつ大きな都市でした。プロローグでは江戸時代の列島の都市を概観します。

第1章 世界の都市

江戸時代は世界の都市をどのように意識していたのでしょうか。日本で制作された世界の様子を描いた絵画として、屏風に仕立てられた絵画などでその認識を知ることができます。また、当時に制作された日本列島を描いた地図は、日本が世界からどのように認識されていたかも示しています。絵画作品には江戸時代の日本や世界の都市の姿があらわされています。第1章では、都市について海外からもたらされた知識、また海外へ発信した情報を展示します。

第2章 洛中への系譜~都市の中心と周縁~

アジアの都市は中国の都市づくりの影響を受けています。例えば、北京やソウルです。日本では平城京や平安京が著名です。碁盤の目の京都は明らかにその系譜をひいています。その歴史的な経緯から、江戸時代においても京都は国内の他の都市と趣が異なっていました。中心には回廊で囲まれた広場と建物側面の直線部分を正面とした平入りの宮殿が建てられました。そして宮殿の周囲には条坊とよばれる縦横に道が廻らされました。宮殿と条坊の組み合わせは、アジアの各都市でも、いつの時代にも見ることができた共通事項です。展示作品を通して、京都はアジアの都市づくりが直接に影響を与えた都市であることを確認していきます。

1 東アジアの都市

2 御所と洛中

第3章将軍の都市~霊廟と東照宮~

大都市江戸を考える上で、徳川秀忠そして家光が行った拡張工事は大きな画期でした。都市の中心には堀や石垣を普請し、御殿や天守を建てました。武家による都市づくりの特徴です。しかし、都市江戸にもアジアの都市に共通する側面があります。江戸は都市を取り囲む堀を構えました。また、『周礼』考工記は祖先や神を祀ることを記載していました。江戸では東照宮や霊廟など徳川家にかかわる神社や墓域を造営しており、両者はアジアで展開した都市づくりの系譜のなかで捉えることができます。他方、江戸がアジアの都市づくりと大きく異なる点もあります。中心に伝統的な宮殿を設けず、城館を据えた点です。京都とは異なり、武家の本拠となった城館は武威を表現することによって、自らの身分を表現していました。本章では都市江戸のなかにアジアの都市と共通する点と異なった側面を紹介します。

1 江戸と江戸城

2 徳川秀忠

3 廟所

4 東照宮

5 武家の都市

エピローグ~都市図屏風~

江戸は日本の中心として巨大な都市となりました。同時に列島には京都をはじめ堺や博多などの大都市があり、大名の拠点となった都市もありました。これらの大名の構えた都市は、多くは江戸と同じように、中心に天守や御殿を構え、惣構も築いていました。当時の世界の都市の多くは町を囲んで城壁を廻らせていました。列島の各地の都市の様子を描く都市図屏風には、江戸とも異なる様相も描かれています。都市図屏風は多様な景観を表現しています。

江戸東京博物館 開館20周年記念特別展

「大江戸と洛中~アジアのなかの都市景観~」

「江戸時代の代表的な都市は」と問えば、誰もが江戸と京都をあげるでしょう。この大都市を比較すれば、どのような特徴があげられるでしょうか。そして、東アジアのなかで見た時にどのようなことが考えられるでしょうか。アジアには都城制とよばれる伝統的な都市づくりがありました。回廊で囲まれた宮殿を中心に、東西の道を敷設し、周囲に城壁をめぐらす都市です。江戸そして京都はこのアジアの都市設計と関連をもっていました。本展は江戸そして京都の都市設計を鍵にして、アジアそして世界を意識した視点でみつめ、江戸時代の都市を考える展覧会です。

図録

発行日:2014年3月17日

編集:東京都江戸東京博物館

執筆:齋藤慎一(東京都江戸東京博物館学芸員)

発行:東京都江戸東京博物館

東京都美術館で「世紀の日本画」(後期)を観た!

今回の展覧会の見どころは、重要文化財が6点、出品されること、前後期で作品を総入れ替えし、総数120点もの日本画の名作が観られるということ、その名作は全国約60カ所から集められたものであること、また、現役同人の出品作は、日本美術院賞(大観賞)を受賞作を中心に選ばれています。なにしろ近代日本画を牽引した院展オールスターズによる夢の競演で、院展の全貌が観られるというわけです。たしかに、またとない機会です。観に行かないわけにはまいりません。ということで、行ってきました。

重要文化財6点は、以下の通りです。

・狩野芳崖「不動明王」明治20年(1887)

・狩野芳崖「悲母観音」明治21年(1888)

・橋本雅邦「白雲紅樹」明治23年(1890)

・橋本雅邦「龍虎図屏風」明治28年(1895)

・下村観山「弱法師」大正4年(1915)

・今村紫紅「熱国之巻」大正3年(1914)

重要文化財6点のなかに、横山大観の作品が入っていません。それにしても日本画の優品を、幅広く集めたものです。狩野芳崖は別格として、横山大観の「無我」が明治30年(1897)、宮北千織の「うたたね」が平成14年(2002)、なんと105年もあいだが開いています。正直言って、始めて名前を知った画家もたくさんいました。また、とても日本画には見えない作品も、数多くありました。

気になった作品はたくさんあるのですが、ここでは二つ、あげておきます。一つは前田青邨の「知盛幻生」、もう一つは北澤映月の「女人卍」です。

「知盛幻生」は、大物浦から出帆した源義経一行を嵐が襲う場面を描いた作品の続編。嵐の原因は壇ノ浦の戦で入水した平知盛の怨霊によるものだったという謡曲「舟弁慶」でも有名な場面を絵画化した作品です。戦後、世相が大きく変化していく時代に、青邨は最後まで歴史画にこだわり続けました。過去の繰り返しではない新たな歴史画の表現を探り続けました。この作品はその集大成であり、青邨86歳の老齢とは思えない気力のみなぎる作品です。

「女人卍」は、独特な容貌や線描表現が完成を見た映月65歳の代表作です。中央には豊臣秀吉の側室で歴史に翻弄され壮絶に生きた淀君を描いています。また右上にキリシタン細川ガラシャ、左上に歌舞伎の祖である出雲の阿国、右下に文学者樋口一葉、左下に俳人加賀千代女を描いています。近世近代の多彩な女性たちを卓抜な構成でまとめ、衣装も黒箔を置いた地色の上に金泥で描いています。加えて画面全体に描かれた桜の花びらは、美しく咲き、散って行った女性たちを象徴しています。

意表をついた作品、小田野尚之の「くつおと」。「作家のコメント」を以下に引用しておきます。

上野の東京国立博物館の脇に、今は駅としての役目を終えた「博物館動物園駅」の石造りの駅舎が残っています。地下の駅から地上への出口となっている部分で、かつては電車が到着して下車した人たちがだんだん上がってくる様子が、薄暗い階段の下の方から聞こえる音でもわかりました。そのときの時間の経過のような物を画面に表現しようと試みました。

展覧会の構成は、以下の通りです。

第1章 名作で辿る日本美術院の歩み

第2章 院展再興の時代 大正期の名作

第3章 歴史をつなぐ、信仰を尊ぶ

第4章 花。鳥。そして命を見つめて

第5草 風景の中で

第6章 幻想の世界

第7章 人のすがた

第1章 名作で辿る日本美術院の歩み

第2章 院展再興の時代 大正期の名作

第3章 歴史をつなぐ、信仰を尊ぶ

第4章 花。鳥。そして命を見つめて

第5草 風景の中で

第6章 幻想の世界

第7章 人のすがた

「日本美術再興院100年 特別展 世紀の日本画」

日本美術院の歴史、それはまさに近代日本画の歴史そのものです。本展は、大正3年(1914)に日本美術院が再興されてから100年になることを記念し、草創期から現在まで院展を彩った名品の数々によって、その歴史を振り返ろうとするものです。明治31年(1898)に岡倉天心によって創立された日本美術院は、大正初年には事実上の休止状態にありましたが、天心の一周忌を期して再興されました。以後、「再興院展」の名で親しまれた展覧会は今日まで継続して開催されています。その長い歴史には、狩野芳崖、横山大観、菱田春草、安田靫彦、小林古径、前田青邨、平山郁夫ら近代日本画の巨匠たちが名を連ねます。彼らの代表作に現役同人の作品を加えた重要文化財6点を含むおよそ120点を前後期で作品を全て入れ替えて紹介する、文字どおり「世紀の日本画」展です。

特別展「世紀の日本画」

図録

監修:古田亮(東京藝術大学大学美術館准教授)

編集:東京都美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

発行:NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社

過去の関連記事:

「ターナー展」ブロガーイベントwithスペシャルトークへ行ってきました!

東京都美術館で「ターナー展」を観た!

東京都美術館で「福田美蘭展」を観た!

東京都美術館で「ルーヴル美術館展」ブロガーナイトに参加した!

東京都美術館で「エル・グレコ展」を観た!

東京都美術館で「マウリッツハイス美術館展」を観た!

東京都美術館リニューアル・オープン

東京都美術館で「ボルゲーゼ美術館展」を観た!

東京都美術館で「日本の美術館名品展」を観た!

東京都美術館で「生活と芸術―アーツ&クラフツ展 ウィリアム・モリスから民芸まで」を観た!

東京都美術館で「フェルメール展 光の天才画家とデルフトの巨匠たち」を観た!

東京都美術館で「フィラデルフィア美術館展」を観る!

「プラド美術館展」を観た!

東京都美術館で「アール・デコ展」を観る!

アリス・マンローの「ディア・ライフ」を読んだ!

アリス・マンローの「ディア・ライフ」(新潮社:2013年12月10日発行)を読みました。 マンローの「小説のように」を読んで、このブログに書いたのが2011年3月のことでした。実はそのすぐ後に、マンローの代表作である「イラクサ」を購入して読もうと思っているうちに、マンローのノーベル賞受賞の報道がありました。そこで急に、最新で最後の短篇集「ディア・ライフ」を購入して、こちらを先に読むことになりました。ほぼ半分は昨年末までに読んだのですが、それからがなかなか進まない。全部読み終わるまで、結局、3月末までかかってしまいました。

アリス・マンローは、2013年ノーベル文学賞を受賞しました。当時の新聞は村上春樹が受賞確実と報じていましたが、また先走って「村上春樹がノーベル文学賞受賞」という誤報が流れたりもしました。結局のところ「ノーベル文学賞」は、マンローが受賞してしまいました。僕は村上春樹の本は一冊も読んでいませんし、たぶん、これからも読まないでしょう。日本でただ一人のノーベル文学賞受賞者である大江健三郎の本は、ほとんど読んでいます。

ここからは小竹由美子の「訳者あとがき」に多くを従って進めます。アリス・マンローの受賞理由は、「短篇の名手であること」だったという。日本では短編小説がよく読まれていますが、英語圏では短編小説の位置づけが総じて低いという。アメリカでもイギリスでも、新人作家は短篇集でデビューして、次に長篇小説に挑むのが暗黙の了解になっているという。

アメリカの作家エイミ・タンはブログで、以下のように記しているという。ノーベル文学賞はともすると政治的姿勢を明確にしている作家に与えられる傾向があるが、今年は文学的価値のみによって決定されたこと、これまで家庭はキャンバスが小さすぎ、本当に素晴らしいものは書けないと見なされてきたが、今回の受賞は、家庭生活を描いた物語の価値を認めたものだ、と。

パーキンソン病に苦しむ母の代わりに12歳のときから家事を担い、若くして結婚して22歳で母親となり、4人の子を産み育て、子供たちを昼寝させているあいだにタイプライターに向かい、掃除洗濯をしながら物語の構想を練り、さまざまな世代のさまざまな女たちの人生を主な素材として、ひたすら短篇という形式を磨き上げてきました。

松下仁之は、以下のように言う。普通の人々のどうすることもできない境遇や、偶発的な出来事によって左右される人生をモチーフに選ぶのは、マンロー自身がそのような日々を送ってきたからではないか。世界をあらたにつくる長篇ではなく、すでにある世界を切りとり見つめる短篇の形式を選んだのは必然のなりゆきなのだ、と。

現在のところマンロー最後の短篇集ということになっている「ディア・ライフ」は、10の短篇に加えて、作者が「気持ちとしては自伝的な作品だが、実のところそうとは言い切れない部分もある」という4篇が「フィナーレ」として括られて末尾を飾っています。「ディア・ライフ」は、計14の短篇集ということになります。一つ一つ論評したいところですが、到底僕の力ではなし得ません。

例えば「列車」という作品。第二次世界大戦が終わり、ひとりの帰還兵が列車から飛び降ります。彼は歩き出し、ベルという女性が家畜小屋で動物たちの世話をしているのに出くわします。彼女の父は新聞のコラムニストで、母は1918年にインフルエンザが流行して以降、精神を病んで閉じこもって生きています。しかし両親が相次いでなくなり、ベルは天涯孤独の身の上になってしまいます。家の中はあちこち補修が必要で、男はその手伝いをしながらベルとともに暮らし始めます。彼がまずやらなければならなかったのは、寒さの到来に備えて台所とはべつの就寝用の部屋を作ることでした。ベルといるときは、彼はなにも話さなくてよかった。ベルは彼より16歳年上でした。ベルの父親は列車に轢かれて死にました。同じ列車から男は飛び降りて、ベルの家にやってきました。彼はなぜそんなことをしたのか、最後になってわけを知らされます。

ほとんどのマンローの作品は、町のはずれ、「売春婦やたかり屋が住んでいるような一種のゲットー」に近い生家が舞台です。巻末にある「フィナーレ」は、マンローの意志が示されていると考えられています。その中の一つ「ディア・ライフ」の最後は、以下のように突然終わります。何かについて、とても許せることではないとか、けっして自分を許せないとか、わたしたちは言う。でもわたしたちは許すのだ――いつだって許すのだ。

本のカバー裏には、以下のようになります。

キスしようかと迷ったけれどしなかった、と言い、家まで送ってくれたジャーナリストに心を奪われ、幼子を連れてトロントをめざす女性詩人。片田舎の病院に新米教師として赴任した女の、ベテラン医師との婚約の顛末。父親が雇った既婚の建築家と深い仲になった娘と、その後の長い歳月。第二次大戦から帰還した若い兵士が、列車から飛び降りた土地で始めた新しい暮らし。そして作家自身が“フィナーレ”と銘打ち、実人生を語る作品と位置づける「目」「夜」「声」「ディア・ライフ」の四篇。引退を表明したアリス・マンローが、人生の瞬間を眩いほど鮮やかに描きだした、まさに名人の手になる最新にして最後の短篇集。

アリス・マンロー(Munro,Alice):

1931年、カナダ・オンタリオ州の田舎町に生まれる。書店経営を経て、1968年、初の短篇集Dance of the Happy Shadesがカナダでもっとも権威ある「総督文学賞」を受賞。やがて国外でも注目を集め、ニューヨーカーに作品が掲載されるようになる。寡作ながら、三度の総督文学賞、W・H・スミス賞、ペン・マラマッド賞、全米批評家協会賞ほか多くの賞を受賞。おもな作品に『イラクサ』『林檎の木の下で』『小説のように』など。チェーホフの正統な後継者、「短篇小説の女王」と賞され、2005年にはタイム誌の「世界でもっとも影響力のある100人」に選出。2009年、国際ブッカー賞受賞。2013年、カナダ初のノーベル文学賞受賞。『ディア・ライフ』は2012年刊行の最新にして最後の短篇集。

小竹由美子:

1954年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。訳書にアリス・マンロー『イラクサ』『林檎の木の下で』『小説のように』、ネイサン・イングランダー『アンネ・フランクについて語るときに僕たちの語ること』、ジョン・アーヴィング『ひとりの体で』ほか多数。

過去の関連記事:

五島美術館で「館蔵 中国の陶芸展」を観た!

小雨降るなか、五島美術館で「中国の陶芸展」を観てきました。

五島美術館は、2010年秋から改修のために休館していたが、2012年10月から再開しました。下にあげた「図録」は、開館50周年を経過してから初めての図版集です。再開館にあたって半年かけて実施した「新装開館記念名品展―時代の美」の図録でした。この展覧会では、五島美術館と大東急記念文庫から撰んだ蔵品を、以下のように4部に分けて、時代順に展示しました。

第1部 奈良・平安編

第2部 鎌倉・室町編

第3部 桃山・江戸編

第4部 中国・朝鮮編

「時代の美―五島美術館・大東急記念文庫の精華―第4部中国・朝鮮編」

展覧会期間―平成25年(2013)2月23日(土)~3月31日(日)

「図録」は、第4部中国・朝鮮編を収録してあります。その中で中国陶磁器は、唐時代から清までの数々の工芸美術で、国宝4件、重要文化財18件、あわせて70件が収録されています。

調べてみたら、僕は「陶芸の美―日本・中国・朝鮮」を観ていました。2010年7月となっていたので、改修工事にかかる前に観たということになります。「中国陶磁」の主要なものは、今回とほぼ同様のものが展示されていたように思います。「青磁鳳凰耳瓶(砧青磁)」は別格として、今回は特に金襴手のものが、派手で目立つし、なかなかよかったと思います。

「五彩透彫水注」は手がこんでいて堂々たる風格です。「五彩人物文水注」は持ち手までもが陶器でできている珍しい例です。案内はがきには「緑秞牡丹文鳳首瓶」が使われていました。今回は「中国の古鏡」が多数展示されていました。そのほとんどが重要文化財または重要美術品に指定されています。美術館の前庭に「善導寺型燈籠」が設置されていました。

中国の陶芸展

中国の古鏡―紀年鏡を中心に―

善導寺型燈籠

「館蔵 中国の陶芸展」

漢時代から明・清時代にわたる館蔵の中国陶磁器コレクション約60点を展観。戦国時代の計量道具から、唐三彩の壺、宋時代の砧青磁、明時代の青花・五彩まで、時代順に展示し、2000年にわたる中国のやきものの歴史を展望する。紀年鏡約30面も同時公開。

第四部中国・朝鮮編

五島美術館展覧会図録

編集:五島美術館学芸部

大東急記念文庫学芸部

発行:公益財団法人五島美術館

五島美術館

入場チケット

過去の関連記事:

五島美術館で「光悦 桃山の古典」を観た!

五島美術館で「近代の日本画展」を観た!

五島美術館で「国宝源氏物語絵巻」を観た!

五島美術館で「陶芸の美―日本・中国・朝鮮」展を観た!

五島美術館で「茶の湯を彩る食の器 向付」展を観た!

アナトール・リトヴァク監督の「愛情は深い海の如く」を観た!

アナトール・リトヴァク監督の「愛情は深い海の如く」を、TUTAYAで借りてDVDで観ました。実は今年の初めごろに、やはりDVDで観たのですが、ときどき眠りながら観たようで、ストーリーがほとんど覚えていなかったので、再度借りて観なおしたというわけです。この作品、なぜかタイトルが古めかしく、気に入ったので、そして主演の女優がヴィヴィアン・リーということで、借りてきたのですが、アナトール・リトヴァク監督のことはまったく知りませんでした。

第二次世界大戦後のロンドン、この映画、ヒロインがガス自殺を図るところから始まります。夫は社会的な地位もあり、裕福だが、親子ほども歳が離れていて、主人公の妻とのあいだに通じるところが次第になくなってきました。このような映画の常、お決まりですが、丁度その頃、特に教養があるわけではない、若い元空軍パイロットに出会い、いわゆる一目惚れというヤツですが、お互いに愛しあうようになります。セックスシーンの映像が素晴らしい。それが夫にばれて、家を出ることになるのですが、男は異常な戦争体験からそれがトラウマになっていて、アルコール依存症でなにかにつけて怒りを露わにします。お互いが自分を曲げない、どっちもどっち、ついつい言い争いになります。夫のもとへ帰るわけにも行かず、ガス自殺を図り、なんとか助けられます。映画ではよくある話なので、なんか既視感があります。

こんなシーンもありました。美術館で二人が絵を観ています。フレッディが「いろんな陶器の破片?」と言う。

ヘスターが「キュビスムよ」と言い、「ブラックの絵とか」と言う。フレッディが「ブラックなブラとか」とジョークを飛ばす。「教養がないのさ」とフレッディ。「私には幼稚さがない」とヘスター。「僕のような幼稚な人間がこの国を守った」「そんなこと、今は関係ないでしょ?」「勇敢さは分かってる、問題はその考え方」「考え方だと、僕の考え方はまともさ!」「クソイカ」「どういう意味?」「その賢い頭で考えろ」「一体、どういう意味なの?」「クソったれのイカれ野郎ってことだ」去って行くフレッディ。「どこへ行くの?」とヘスターが聞くと、「印象派のところだ!」とフレッディ。この丁々発止の言い争いは見ものです。

下宿屋の管理人が、このおばさんがなかなかいい味出していて、見事な狂言回しです。男と喧嘩して帰ってきたヘスターに「教訓話」をたれます。と言っちゃいけないか、叔母さんの話は素直に聞いておかなくては・・・。

いい? 愛とは何か

くだらない説はたくさんある

でも本当の愛って何?

粗相したあとの尻を拭き

シーツを替えてあげることよ

威厳を保ってあげれば

互いにやっていける

ヴィヴィアン・リーといえば、なんといってもロバート・テイラーと競演した「哀愁」でしょう。もう何度も観ましたね。スカーレット・オハラ役の「風とともに去りぬ」もありました。こちらはクラーク・ゲーブルとの競演です。押しも押されぬ大女優です。「愛情は深い海の如く」は1955年の作品、ヴィヴィアン・リー42歳のときの作品です。

以下、「映画com」

より

「解説」

「彩られし幻想曲」のテレンス・ラティガンが自作の舞台劇を自身で脚色、「想い出」のアナトール・リトヴァクが監督、「ホブスンの婿選び」のジャック・ヒルドヤードが撮影、「完全なる良人」のマルコム・アーノルドが作曲を担当した。主なる出演者は「欲望という名の電車」のヴィヴィアン・リー、「裸の島」のケネス・モア、「黒騎士」のエムリン・ウィリアムズ、「砂漠の決闘」のエリック・ポートマン、「愛の物語」のモイラ・リスターなど。

「ストーリー」

ガスの栓を開け放しにしたうえ多量の睡眠剤を嚥んだヘスター(ヴィヴィアン・リー)は、同宿の人々の手で意識を回復した。彼女はこの部屋にフレッディ(ケネス・モア)と住んでいるが、彼は泊りがけてゴルフに出かけて留守だった。誰か身寄りを呼ぶ段になって、下宿屋の女主人エルトン夫人(ダンディ・ニコラス)は二人が正式の夫婦でないことを明らかにした。有名な判事ウィリアム・コリヤー卿(エムリン・ウィリアムズ)の妻として、何の不足もなく暮らしてきたヘスターは、一年まえのある日フレッディに逢った瞬間からその運命が大きく転換したのである。戦時中は空軍の勇士と謳われた彼も、軍服を脱げば軽薄で無教育な青年に過ぎなかったが、ヘスターはウィリアム卿のもとを飛び出して、フレッディと同棲を始めた。彼女はすべてを捧げて熱愛した。ところが彼は何一つ酬いることを知らない無気力な男にすぎず、挙句の果てが今度の自殺騒ぎだった。やがてゴルフから帰ってきたフレッディは、彼女の誕生日を忘れたから死ぬのだというヘスターの遺書を読んで、世間知らずな彼女の独占慾を不愉快に思い、下宿を飛び出してヤケ酒をあおり続けた。一方、再度の自殺を怖れたウィリアム卿はヘスターを自宅に連れ戻るが、彼女はそれを振り切って下宿へ帰った。その夜おそく姿を現わしたフレッディは、旅に出るといって荷ごしらえにかかった。そういえばヘスターが縋りついてとめるものと当てにしていたのだが、彼の虫のいい思惑は見事にはずれてしまった。...

「目黒川お花見散歩2014」!

「目黒川お花見散歩2014」と名付けてみました。毎年のように観に行っているところです。今回も、東急田園都市線池尻大橋から東急東横線中目黒まで、目黒川沿いを歩いてきました。言うまでもなく「桜の名所」です。これほど桜並木が連なっているところは、東京では珍しく、見事なものです。

最近はオシャレなブティックやレストラン、カフェなど、その進出には驚かされます。先日、3月23日に「目黒天空庭園」に行ったときに同じところを歩いたのですが、まだ桜も咲いていなくて人通りもまばらでしたが、わずか1週間で桜もほぼ満開となり、たくさんの人で賑わっていました。

「目黒川」とは

目黒川は世田谷区から、目黒区、品川区を通り東京湾に注ぐ約8kmの川ですが、川沿いの池尻大橋から東急目黒線下の亀の甲橋(品川区)までの約4Kmにおよそ800本のソメイヨシノが植えられています。目黒川は上流と下流では川幅の違いから景観が変わります。

東急中目黒駅より上流は川幅も狭く、左右の川岸からはり出した桜がアーチ状に目黒川をおおいます。東急代官山駅を下車し、旧山手通りを散策し、西郷山公園から菅刈公園を経て目黒川に出、上流から下流へ巡るコースも近年人気です。

下流はゆったり流れる目黒川に桜が写し出され、大きな桜のパノラマを作ります。JR・東急・東京メトロ目黒駅下車、行人坂を下り、太鼓橋から上流へ向かいます。この川沿いの道は遊歩道になっており、車も通らないため、ゆっくり桜を楽しめます。東急不動前駅近辺は目黒不動などの名刹も多く桜以外にも楽しめる場所です。

「目黒区の桜スポット 」より

桜の開花状況(3月23日と4月1日の比較)

お店発見!「french delicatessen KAMIYA」

お地蔵さま発見!

「めぐろWALK2014 さくらMAP」

「めぐろWALK2014 さくらMAP」発行:めぐろ観光まちづくり協会

過去の関連記事:

目黒川でお花見を!

恒例・目黒川お花見散策

満開・目黒川お花見散策―その1

満開・目黒川お花見散策―その2

「二人展」+「目黒川お花見散策」

「プリツカー賞 坂茂 異能の証明」!

上は、朝日新聞朝刊(2014年4月2日)の記事です。いつものように編集委員の大西若人の署名入りの記事です。リード記事、「坂茂さんにプリツカー賞 疲れを知らない建築家」を書いたのも大西若人です。今回はもうちょっと掘り下げて、「プリツカー賞 坂茂 異能の証明」というのがキーワードです。過去に建築のノーベル賞と言われるプリッカー建築賞を受賞した日本人建築家は6人、坂茂が7人目です。

しかし今回の決定は、坂が「建築界でも稀な存在」と言われてきたように、過去の6人とは“立ち位置”がかなり異なる、と大西は言います。それはどういうことなのか?20世紀初頭、鉄とガラスとコンクリートによる直線的で無装飾のモダニズム建築が確立されました。日本の木造建築にも通じる部分もあり、日本人建築家はモダニズム建築を洗練させて高い評価を得てきました。

これに対し坂茂は、今までのモダニズム建築には収まりきらない建築家だと、大西は言います。紙管やコンテナを使ったり、材料や工法もモダニズム建築とは大きく異なります。また災害被災地での活動も、今までの建築家とは大きく異なります。阪神大震災では紙管の教会や仮設住宅をつくり、トルコ、イタリア、中国の大災害でも、自ら動きました。東日本大震災では用地不足の女川町で、コンテナを重ねた3階建ての仮設住宅をつくりました。もともと国連難民高等弁務官事務所に、坂が紙管でつくる避難民のための住居を売り込んだのが始まりと言われています。

1995年10月、世田谷で「阪神・淡路大震災後方支援に学ぶ」というシンポジウムを行った際に、世田谷区内に事務所のある坂茂にパネラーとして来ていただいたことがありました。その時に、建築界のなかで“パラダイムシフト”が起こったと、僕は感じました。坂は日本の正規の建築教育を受けていない建築家です。トーマス・クーンの言うように、変革者は非常に若いか、危機に陥っている分野に新しく登場した新人であって、古いパラダイムで決定される世界観やルールの中に他の人たちほど深く埋没されていない人、です。坂のように、異分野からの参入が職能で凝り固まった既成の世界を切り崩したのでした。

坂の原点には「建築家は財力や政治力のある人のための仕事はするが、医者や弁護士のようには社会に役立っていない」という思いがあるという。磯崎新は坂を「アクティビスト・アーキテクト(社会活動家的な建築家)」と表現したという。大西は、日本の建築家が得意とする細かい仕上げや洗練よりも、新しい工法や素材への挑戦を重視し、社会で役立つことへの強い意志を持った建築家、と評します。

以下の画像は、8月28日に僕が女川町を訪れたときの画像です。

体育館内の簡易間仕切りを見たときは、胸が詰まりました。

野球場では3階建てのコンテナ仮設住宅の基礎工事が始まっていました。

女川運動公園体育館・避難所

女川運動公園・仮設住宅

海上輸送コンテナ活用

坂(ばん)茂氏「多層コンテナ仮設住宅」

完成直前の3階建て仮設住宅。色が塗られた部分がコンテナ(10月27日、宮城県女川町)

宮城県女川町の町民野球場で6日、3階建てコンテナ仮設住宅の入居が始まった。避難所の間仕切りや、紙管による建築で国内外の災害救援を行う坂茂氏が、平地が少なく用地が足りない同町に提案した。坂氏の仮設住宅案が、日本で実現したのは初めてだ。海上輸送用コンテナ(長さ6メートル、幅2・5メートル)を重ねた2階建て3棟45戸、3階建て6棟144戸を設計。前もって製造工場で窓などを開けたコンテナと、フレームを互い違いに積み、フレーム部分も部屋にするなど、合理化を図った。10月中旬から2階建てコンテナ仮設住宅に住む被災者は「住み心地は快適。鉄骨も見えないし、音も気にならない。普通のアパートみたい」。坂氏は「仮設住宅はあまりにも質が悪い。もっと質を上げる必要がある」と語り、これを一つのモデルとしたい考えだ。

(2011年11月11日: 読売新聞)

過去の関連記事:

水戸芸術館で「坂茂―建築の考え方と作り方」を観た!

大分県立美術館のコンペで坂茂が最優秀者に

「被災地支援 建築家の提案」

坂茂(ばんしげる)の建築

リチャード・エア監督・脚本「アイリス」を(再び)観た!

リチャード・エア監督・脚本「アイリス」を観ました。去年の10月25日(金)11時45分からNHK・BSプレミアムで放映されたものを録画してあったので、再び観てみました。たぶん、前に2度ほど観ていた作品です。テレビでは1時間32分と表示されていて、比較的短い作品です。イギリスの女流作家アイリスと文芸評論家ジョン・ベイリー夫婦。夫ジョンの原作「アイリスとの別れ」に基づく実話です。アルツハイマーに冒された妻と、献身的に妻を支える夫の物語ですが、若い頃、大学時代の知り合った頃の物語と、老後の二人を、映画では交互に描いています。これは典型的なラブ・ストーリー、かどうかは別にして、主演のアイリスをジュディ・デンチとケイト・ウインスレットが演じているのが、この映画の見所です。

ジュディ・デンチは、言うまでもなくイギリス映画界の大御所です。押しも押されぬ大女優です。たくさんの名作に主演しています。最近では、「あるスキャンダルの覚え書き」(2006年)を観ました。なにしろ今までにアカデミー賞は6度もノミネートされていて、この作品でも第79回アカデミー賞主演女優賞にノミネートされたようです。「ラヴェンダーの咲く庭で」も観ましたね。現在、「あなたを抱きしめる日まで」が公開されています。

一方、ケイト・ウィンスレットですが、僕のなかでは「愛を読むひと」です。ベルンハルト・シュリンクの小説「朗読者」を映画化した作品です。もともとはニコール・キッドマンが主役を演じる予定でしたが、ニコールが妊娠したので、ケイトにおはちが回ってきて、めでたく第81回アカデミー賞で主演女優賞を受賞しました。 おっと、忘れちゃいけないのが、ディカプリオと競演したあの「タイタニックです。最近では「おとなのけんか」(2011年)というコメディ的な作品まで幅広く演じています。

1950年代、若き日のアイリス(ケイト・ウィンスレット)とジョン(ヒュー・ボナヴィル)はオックスフォード大学で出会います。恋愛経験豊富なアイリスは、モーリスら複数の男性と同時に関係を持っていました。ジョンは、彼女が他の男とベッドにいる姿も眼にしますが、それでも彼女を受け入れます。アイリスは、彼女に一目惚れしたジョンの純粋さに惹かれます。やがて二人は結婚します。その後のアイリスは次々と小説を発表し、売れっ子作家として文学界の寵児となります。

そして現在。老人となったアイリス(ジュディ・デンチ)とジョン(ジム・ブロードベント)の愛は、穏やかに深まっていいます。そんなある日、アイリスは同じ言葉を繰り返したり言葉につまることで、脳に異変が起きていることに気付く。精密検査の結果、現代の医療では治すことの出来ないアルツハイマー病と診断されます。どんどん物忘れがひどくなっていくアイリスに、混乱しながらも心温かく接するジョン。だが彼一人の看護は限界に達し、ジョンは彼女を施設に入れる決意をします。やがてアイリスは、静かに息を引き取るのでした。

まず始まりは、水中で戯れる若いふたりが、そのまま年老いた二人に変わる映像で、永続的な二人の愛を物語っています。ケイト・ウィンスレットの水浴は、もちろん若さがはち切れそうで見事ですが、ジュディ・デンチの水浴は、ここだけでしか観られない見ものです。二人が自転車に乗って森の中の坂道を走るシーンも美しく、「アイリス、待ってくれよ」というジョンに、「私にしっかりついてきて」とアイリスは言います。このふたつの過去のシーンを繰り返し挿入することで、二人が幸せだったことがよくわかります。

以下、とりあえず「シネマトゥデイ」より引用しておきます。

チェック:実在した作家、アイリス・マードックの華やかな若き日と、晩年アルツハイマーに冒されてからの夫の献身的な愛を豪華キャストで描く真実のラヴ・ストーリー。本作で主演のアイリスをジュディ・デンチとケイト・ウインスレットが演じ、アカデミー賞主演女優賞を始め数々の賞にノミネートされた。アイリスの夫で作家のジョン・ベイリーを演じたジム・ブロードベントは本作で見事アカデミー賞助演男優賞を獲得。監督は脚本も担当したイギリス演劇界の重鎮、リチャード・エア。若き日の美しく眩しい日々と、晩年の病気と闘う懸命な姿を交互に観せる手法は、重く悲惨な印象を感じさせず見事な演出だ。

ストーリー:アイリス・マードック(ジュディ・デンチ)は、母校のオックスフォード大学で「精神の自由こそ何よりも大切な宝物」だと講演をしていた。夫のジョン・ベイリー(ジム・ブロードベント)は誇らし気にその姿を見つめる。ある日、テレビでインタヴューを受けていたアイリスは自分の話してたことを忘れ、だまりこんでしまう……。

東京国立博物館・平成館で「栄西と建仁寺」を観た!

東京国立博物館・平成館で「栄西と建仁寺」を観てきました。 観に行ったのは、桜が咲き始めた頃、3月28日のことでした。チラシには、「国宝“風神雷神”、5年ぶりに参上」とあります。よく見ると「開山・栄西禅師800年遠忌」とあります。「栄西」は「ようさい」と読ませます。

2006年 11月に京都旅行へ行った時、偶然にも建仁寺に出くわして、法堂の大天井画、小泉淳作画伯筆「双龍図」を観たことがありました。その際、以下のように書きました。

日本最古の禅寺、臨済宗建仁寺派の大本山、建仁寺です。そうです、俵屋宗達の「国宝 風神雷神図屏風」はもともと建仁寺のもの。落款も印章もないけれど、俵屋宗達の真作として認められている晩年の最高傑作です。通常は京都国立博物館に寄託してあるため、建仁寺には玄関正面に複製品が展示してありました。和室には陶版の複製もありました。本物は先日、出光美術館で観たばかりです。

今回の「栄西と建仁寺」、やはりなんと言っても目玉は俵屋宗達の国宝「風神雷神図屏風」でしょう。4月8日からは尾形光琳の重文「風神雷神図屏風」も展示するようです。上にもあるように僕は、出光美術館で3つの「風神雷神図屏風」が勢揃いしたときの展覧会を観ています。その時の様子は、以下のように書いています。

出光美術館で「国宝・風神雷神図屏風」展を観る!

もう一つの目玉は、海北友松の気宇壮大な水墨画でしょう。建仁寺は海北友松の作品の宝庫です。これでもか、というほど、海北友松の作品が勢揃いしていました。なかでも重要文化財「雲龍図」の迫力は凄いものがあります。ウィキペディアには、以下のようにあります。

建仁寺本坊大方丈障壁画 重要文化財 京都国立博物館寄託

全50面。内訳は、依鉢の間「琴棋書画図」10面、檀那の間「山水図」8面、室中「竹林七賢図」16面、書院の間「花鳥図」10面(内2面消失)、礼の間「雲龍図」8面。慶長4年(1599年)安国寺恵瓊が、前身の安国寺方丈を本坊方丈として移建する際、障壁画は新調し、その制作を任されたのが友松であった。堂々たる大作であり、制作年がはっきりとした基準作としても貴重である。昭和9年(1934年)の第一室戸台風で大方丈が倒壊したことから、現在の大型の掛け軸に改装された。

また、長谷川等伯、伊藤若冲、曾我簫白、長沢芦雪、白隠らの作品も勢揃いです。

展覧会の構成は、以下の通りです。

序章

第1章 栄西の足跡

第2章 建仁寺ゆかりの僧たち

第3章 近世の建仁寺

第4章 建仁寺ゆかりの名宝

栄西(ようさい)さんはこんな人!

・永治元年(1141)4月20日、備中(岡山県)吉備津神社の社家、賀陽氏の子として「誕生。

・18歳のとき、記憶力を驚異的に高める厳しい修行をやり遂げ、12cmも背が伸びた!!頭も次第に大きく!?

・東大寺再建に尽力。一方で、国際交流の盛んな新時代にふさわしい社会貢献をめざした。

・禅以外に戒律、密教さらに念仏も広めるなど、多様な活動を展開。

・28歳と47歳に2度の渡宋。万年寺の虚庵懷敞のもとで、4年間にわたる臨済禅の修行に励んだ。

・宋から茶種を持ち帰り栽培。日本初の茶の専門書「喫茶養生記」を著し、日本の茶祖としても尊崇されている。

第1章 栄西の足跡

第2章 建仁寺ゆかりの僧たち

第3章 近世の建仁寺

第4章 建仁寺ゆかりの名宝

栄西とお茶―四頭茶会―

特別展 栄西と建仁寺

2014年は、日本に禅宗(臨済宗)を広め、京都西湖の禅寺「建仁寺」を開創した栄西禅師(1141-1215)の800年遠忌にあたります。これにあわせ、栄西ならびに建仁寺ゆかりの宝物を一堂に集めた展覧会を開催します。本展は、近年研究が進んでいる栄西の著述のほか、建仁寺に関わりのある禅僧の活動を通して、栄西の伝えようとしたもの、そして建仁寺が日本文化の発展に果たした役割を検証しようとするものです。俵屋宗達の最高傑作、国宝「風神雷神図屏風」を筆頭に、海北友松筆の重文「雲龍図」など建仁寺本坊方丈障壁画、山内の塔頭に伝わる工芸や絵画の名品、栄西をはじめとした建仁寺歴代名僧の書蹟はもちろん、全国の建仁寺派の寺院などが所蔵する宝物を展示します。

過去の関連記事:

東京国立博物館で「クリーブランド美術館展」を観た!

東京国立博物館で「人間国宝展」を観た!

東京国立博物館東洋館で「上海博物館 中国絵画の至宝」(前期)を観た!

東京国立博物館で「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」を観た!

東京国立博物館平成館で「中国 王朝の至宝」展を観た!

東京国立博物館平成館で「ボストン美術館 日本美術の至宝」(曾我簫白編)を観た!

東京国立博物館平成館で「ボストン美術館 日本美術の至宝」を観た!

東京国立博物館平成館で「空海と密教美術展」を観た!

東京国立博物館平成館で「特別展 写楽」を観た!

東京国立博物館平成館で「長谷川等泊」展を観た!

東京国立博物館平成館で「阿修羅展」を観た!

東京国立博物館平成館で「妙心寺」展を観た!

東京国立博物館・平成館で「対決-巨匠たちの日本美術」展を観る!