茨城県近代美術館で「聖なるものへ―ひそやかな祝祭―」を観てきました。

展覧会場へ入ると正面に舟越保武の「聖ベロニカⅡ」があり、「聖なるもの」への導入部としては適切な深い精神性を表現した作品です。序章では、笠間出身の女性洋画家山下りんによるイコン(聖画像)が2点、展示されています。村上華岳や横山大観の仏教や神道にまつわる作品が並びます。

第1章では、郷土の画家である「河童の芋銭」、小川芋銭の作品が並びます。那波多目功一や柳田昭らによるうつろう儚い自然が描かれた現代日本画の大作が並びます。第2章では、心身に傷を持つ人を克明に描く木下晋の鉛筆画や、舟越保武の「原の城」「ゴルゴダⅡ」が並びます。浜田知明の名作「初年兵哀歌(歩哨)」「假標」が見られます。

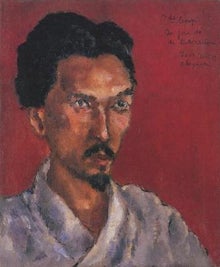

第3章では、中村彝や高島野十郎の静物画が並びます。今回の展覧会の目玉は、有元利夫の西欧の宗教画のような「送る夜」「花吹」と、舟越桂の時間を超越した木彫作品「青い遺跡」「戦争をみるスフィンクス」でしょう。

展覧会の構成は、以下の通りです。

序 章

第1章 うつろいの中のかがやき

第2章 痛みのありか

第3章 ひそやかな対面

序 章

序章では、宗教とかかわりの深いさまざまな作品を紹介します。宗教をテーマにした美術作品は昔から作られてきましたが、19世紀や20世紀には、以前より少なくなりました。

第1章 うつろいの中のかがやき

第2章 痛みのありか

第2章では、自分や他の人の苦しみや悲しみを見つめ、その傷みがなくなることはないと分かっていながら、その人にとって大切なテーマである痛みを描いた作品を見ていきます。

第3章 ひそやかな対面

第3章では、自分の大切なものを机にならべて描いた静物画や、人間の想像から生まれた不思議な存在を形にしたものなど、自分自身を映しながら永遠を感じさせる作品をとりあげます。

「聖なるものへ―ひそやかな祝祭―」

芸術は古来、自然崇拝や神仏への祈りなど、人間の生活における信仰や宗教と密接に結びついてきました。かつて、作品の作り手はしばしば、この世を超越した存在や永遠性を宿すと信じられた物事を題材に制作を行い、受け手の人々は、そうして描かれた「聖なるもの」を、畏れや憧れ、救いを求める心をもって見つめてきたと言えるでしょう。絶対的な宗教心が薄れる一方で狂信的な形で表れもする現代においては、かつて描かれた「聖なるもの」は、わたしたちにとって信じられる対象としてのリアリティーを失っているかも知れません。しかし、生や死に向き合ったときの厳かな気持ちや、かけがえのないものに対する感情を、わたしたちは心のどこかで探し求め、ときに芸術の内に見出してはいないでしょうかそれらは、つかもうとすると手の内をすり抜けてゆく儚い何か、あるいはもともと存在しないのかも知れないけれども、人々がいつの時代も求めてやまないものなのかも知れません。本展は、そうした形をもたない何かに形を与えようとした芸術家たちが、うつろう自然や不完全な人間に向き合ったときに、そこで極めて私的な祈り・祝祭を行うようにして作品を生み出していると捉え、そのひそやかな「聖なるもの」への志向を近現代美術の内に探ってゆく試みです。序章では導入として、菩薩や聖人、霊山など、従来描かれてきた超越的で具体的な存在のイメージを紹介します。第1章「うつろいの中のかがやき」では、変転し移ろいゆく自然の中のある瞬間に尊い何かを見出し描いた作品を展示します。第2章「痛みのありか」では、求めても救いの得られることはない深い苦悩や痛みと向き合う人間の精神にある種の崇高さが見出せる作品を見ていきます。第3章「ひそやかな対面」では、机の上に私的な物が祭壇のように並べられ描かれた静物画や、自分自身を映すような存在に対面することで逆に強く迫ってくる永遠の時間を感じさせる作品を提示します。

「茨城県近代美術館」ホームページ

「聖なるものへ―ひそやかな祝祭―」

「聖なるものへ―ひそやかな祝祭―」

図録

2013年11月2日(土)~2014年1月13日(月・祝)

主催・会場:茨城県近代美術館

編集:永松左知、澤渡麻里

発行:茨城県近代美術館

過去の関連記事:

茨城県近代美術館で「二年後。自然と芸術、そしてレクイエム」を観た!

茨城県立近代美術館で「常設展」を観た!

茨城県立近代美術館で「ストラスブール美術館展」を観た!

茨城県立近代美術館で「常設展」を観た!

茨城県立近代美術館で「アンソールからマグリットへ」を観た!

「キスリング展 エコール・ド・パリの華」を観る!

「茨城県立近代美術館」の常設展と中村彜!