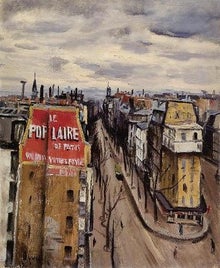

日本橋三越本店ギャラリーで「荻須高徳展」を観てきました。荻須高德の作品をまとまって観ることは、初めてでした。愛知県稲沢市出身で、文化勲章受章の洋画家、荻須高德(1901-1986)の生誕110年を記念する回顧展です。生涯のテーマとして居を定めたパリと、明るい日差しに惹かれて度々訪れたベネチア、対照的な2つの古都を描いた代表作、そして初公開の人物画や花の絵など、約90点の作品が出され、60年に及ぶ画業を辿ることができました。

正直言って以前は、佐伯祐三と荻須高德の区別が、はっきりとはわかりませんでした。先日、山種美術館で佐伯祐三の「レストラン《オ・レヴェイユ・マタン》」(昭和2年)と荻須高德の「食品店」(昭和37年)が並んで展示されていました。同じパリの裏町を描き、同じタッチと色調です。素人にはその区別がつきません。

荻須高德を知ったのは、ずいぶん前のこと、「稲沢市荻須記念美術館」の設計者選定のための公開コンペがあったときのことです。稲沢市が稲沢市出身の荻須高德の作品を数枚購入したことにより、記念館建設が始まります。最優秀作品は当時竹中工務店の設計部に所属する徳岡昌克でした。和風の大屋根を持った落ち着いた建物でしたが、あまりにも日本的なので、なぜかがっかりした記憶があります。

「稲沢市荻須記念美術館」の開館は昭和58年(1983年)のこと、荻須は82歳でした。荻須がパリのアトリエで昭和61年(1986年)に85歳で亡くなり、モンマルトル墓地に埋葬されます。アトリエにあった遺品の多くは、遺族から稲沢市に寄贈されました。死去した日付で文化勲章が授与され、美代子夫人に伝達されたそうです。

荻須は、東京美術学校(原・東京芸術大学)を経て1927年の秋、25歳で渡仏。第2次世界大戦で帰国を余儀なくされた一時期を除き、84歳で亡くなるまでパリに住み、石造りの建物や街並みを描き続けました。荻須と一時期交流のあった佐伯祐三は30歳で亡くなりましたから、荻須ははるかに長寿だったことになります。1935年に始めて旅して以来、何度も長期滞在したベネチアでも、細い運河や傾いた建物に目を向けて描いています。「黄色い壺のリラ」は1976年、晩年75歳の作品ですが、若々しい作品です。

荻須の墓はモンマルトル墓地にあります。折れた柱とパレットが、志によって画家の志が断たれたことを示しているという。2007年3月6日に亡くなった美代子夫人も、ともに埋葬されています。

パリ

ベネチア

人物・静物

街の音が聞こえる。街の風が香る。

パリの街角を描いた画家として知られる、文化勲章受章の洋画家、荻須高徳(1901-1986)の生誕110年を記念した回顧展を開催いたします。荻須は、東京美術学校(現・東京藝術大学)卒業後、25歳で渡仏。第二次世界大戦の一時期を除いて、84歳で亡くなるまでパリに住み、歴史がしみこんだ石造りの建物や街並みを描き続けました。薄曇りの光に照らされた灰色のパリの風景からは、そこで暮らす人々の気配までもが感じられます。また、パリとは対照的な明るい日差しに惹かれて、たびたび長期滞在をしたのがベネチアです。温かみのある赤い壁が運河の水に揺れる風景に、どこか故郷の木曽川を思い出していたのかもしれません。本展では、荻須の生涯のテーマともいえる二つの古都、パリとベネチアを描いた代表作を中心に、初公開となる人物画や花、静物なども合わせ、約90点を一堂にご紹介いたします。どの作品にも、何気ない風景の中に潜む美を見出す、荻須の温かい眼差しを感じていただけることでしょう。

憧れのパリ、煌めきのベネチア」

編集:朝日新聞社企画事業本部文化事業部

発行:朝日新聞社