ボストン美術館には日本美術の名品が数多く所蔵されていることはよく知られています。なかでも浮世絵のコレクションは、海外の美術館のなかで、その質と量は群を抜くものがあります。「ボストン美術館展」と銘打って開催された浮世絵展は、最近では江戸東京博物館で開催されたものと、山種美術館で開催されたものがあります。それとは別に、森アーツセンターギャラリーで開催された「ボストン美術館展」では、ヨーロッパ絵画のコレクションがふんだんに出されていたのは記憶に新しいことです。その時の図録には、フォスター+パートナーズによる新しい美術館の完成予想図が載っていました。2010年後半に開館予定とありました。

ボストン美術館の日本美術コレクションは、モース、フェノロサ、ビゲローの3人により形成された、と言われています。この3人の経歴が意表をつくように面白い。モースは動物学者で、大森貝塚の発見者で、陶磁器を体系的に収集しました。フェノロサは、ハーバード大学を卒業後、モースにより東京大学の教授に推薦され、政治学や哲学の講義を担当、岡倉天心を通訳として古社寺調査を行い、絵画の収集を行います。ビゲローは、ハーバード医学校を卒業後、細菌学を学ぶためにパリに滞在、当時ジャポニスムの最盛期であり、まず刀剣と漆器を収集を始めます。その後3万点を超える浮世絵版画も含めて、4万点を超えるという。それらがボストン美術館の日本美術コレクションの基礎になったという。

ビゲローは日本の文化と伝統を愛し、7年間日本に滞在、豊富な資金力で日本美術の作品を収集しました。モース、フェノロサ、ビゲローの3人の夢は、ボストンで日本文化を体系的に紹介するというもの、ボストン美術館日本美術部の設立とフェノロサの部長就任は果たしましたが、フェノロサの個人的な事情で美術館を離れたことにより、ビゲローコレクションも箱のまま開けられないままだったという。ビゲローは岡倉天心に美術館の作品整理を託します。翌年、岡倉天心がボストン美術館中国・日本美術部長を務め、精力的に作品の評価と目録づくりを行いました。後年、フェノロサの教示を受けた天心は帝国博物館の美術部長として、文化財保護と博物館制度の確立を目指しました。

「ボストン美術館の日本美術コレクションは19世紀最後の10年に大部分が形成された」と、ボストン美術館日本美術部長のアン・ニシムラ・モースはいう。1867年に徳川政権が終わり、もはや大名家や仏教寺院は芸術を支援できなくなります。フェノロサらは、10年もたたずに千点以上の絵画を買いまくります。「平治物語絵巻」や光琳筆「松島図屏風」は、大名コレクションから購入したと、「東洋美術史綱」に記載されているという。狩野元信筆「白衣観音図」も阿波の大名・蜂須賀家が所有していたという。

たまたま朽木ゆり子の「ハウス・オブ・ヤマナカ 東京の至宝を欧米に打った美術商」(新潮社:2011年3月25日発行)をパラパラとめくっていたら、以下のような文章が目に止まりました。

フェノロサは日本に住んでいた時期に、かなりの数の古美術品を大阪の山中の店から掘り出し、購入していた。たとえば、現在フェノロサ=ウェルド・コレクションの一枚としてボストン美術館にある狩野元信の「白衣観音図」は、「山中商会の土蔵の中に発見」されたものだ、と書いている。

今回の「ボストン美術館 日本美術の至宝」は、美術館のコレクションの中から、絵画作品を中心に日本美術の優品を通史的に選んで構成されていますが、肉筆浮世絵と浮世絵版画の分野は除かれています。モースが収集した陶磁器のコレクションも含まれていません。刀剣と染色作品は、東京会場のみです。

展覧会の構成は、以下の通りです。

プロローグ コレクションのはじまり

第1章 仏のかたち 神のすがた

第2章 海を渡った二大絵巻

第3章 静粛と輝き―中世水墨画と初期狩野派

第4章 華ひらく近世絵画

第5章 鬼才曾我簫白

第6章 アメリカ人を魅了した日本のわざ―刀剣と染織

今回の「ボストン美術館 日本美術の至宝」、会場に入ると正面に、平櫛田中作「岡倉覚三像」が展示してありました。狩野芳崖や橋本雅邦は、ビゲローが金銭面で援助していたという。第1章「仏のかたち 神のすがた」は、仏画と彫刻が展示されています。世が世なら、いずれも国宝級のものばかりです。チラシには「ボストン美術館は海の向こうの正倉院」とありました。釈迦が法華経を説く光景を描いた「法華堂根本曼荼羅図」は、東大寺法華堂に伝わったもので、奈良時代に遡る稀有な作品だという。「如意輪観音菩薩像」「普賢延命菩薩像」は、平安仏画を代表する作品。

「弥勒菩薩立像」は現存する快慶の」最初期の作品。明治39年、興福寺内で破損仏を集めて撮影した野外写真にこの像が写っていたという。天心がその夏手に入れ、修理の際に、像内に経巻がありその奥書により、快慶によって文治5年に制作されたものであることがわかったという。また円慶作「地蔵菩薩座像」は、14世紀の九州における慶派の」活躍を裏付ける作品だという。

第2章「海を渡った二大絵巻」、今回の目玉です。遣唐使吉備真備の活躍を面白おかしく描いた「吉備大臣入唐絵巻」と、平治の乱を描いたドキュメンタリー絵画「平治ものがたち絵巻」は、在外二大絵巻とされています。「吉備大臣入唐絵巻」は、遣唐使として唐にわたった奈良時代の吉備真備が唐人の出す難問に答えていく物語です。現在の4巻あわせた全長は24メートルを超える。僕は「吉備大臣物語」を五島美術館で見た記憶があります。

「平治物語絵巻」は、上皇の身柄を確保すれば官軍になれるため、源義朝と藤原信頼は、平治の乱の緒戦に上皇の御所・三条殿を夜討ちします。全体を1台のカメラで追うドキュメンタリーのように描かれ、群衆の稠密、間合いの取り方、絵の中で交差する視線、くりひろげられる殺戮場面を、冷静に映し出すカメラワークの見事さが秀逸です。三条殿を中心に配した一つの景観の中で事件は展開し、高い緊張感を持って終息に向かいます。

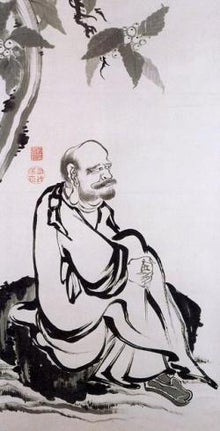

第3章「静寂と輝き 中世水墨画と初期狩野派」、第4章「華開く近世絵画」と続きます。以下の画像を参照ください。第5章「鬼才曾我簫白」では簫白の11作品が出されていました。曾我簫白については、まとめて別項として書きます。第6章「刀剣と染織」は、ここでは取り上げません。

プロローグ コレクションのはじまり

第1章 仏のかたち 神のすがた

第2章 海を渡った二代絵巻

第3章 静粛と輝き―中世水墨画と初期狩野派

第4章 華ひらく近世絵画

東京国立博物館140周年

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」

アメリカのボストン美術館は、"東洋美術の殿堂"と称されます。100年以上にわたる日本美術の収集は、アーネスト・フェノロサや岡倉天心に始まり、今や10万点を超えます。海外にある日本美術コレクションとしては、世界随一の規模と質の高さを誇ります。本展は、その中から厳選された仏像・仏画に絵巻、中世水墨画から近世絵画まで、約90点を紹介します。修復を終え、日本初公開となる曽我蕭白(そがしょうはく)の最高傑作『雲龍図』をはじめ、長谷川等伯(はせがわとうはく)、尾形光琳(おがたこうりん)、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)などの手による、かつて海を渡った"まぼろしの国宝"とも呼べる日本美術の至宝が一堂に里帰りします。

図録

2012年3月20日発行

編集:東京国立博物館

名古屋ボストン美術館

九州国立博物館

大阪市立美術館

ボストン美術館

NHK

NHKプロモーション

発行:NHK

NHKプロモーション