千葉市美術館で「蕭白ショック!! 曾我蕭白と京の画家たち」を観てきました。第1章では、簫白に先駆けた、あるいは同時代に復古的な、中国的な絵を描いた画家たちを紹介しています。第2章は、簫白出現、簫白高揚、簫白円熟と、3部の分かれて簫白の画業を辿っています。そして第3章では、「京の画家たち」として、簫白のライバルたちを紹介しています。

曾我簫白が知られるようになったのは、辻惟雄の「奇想の系譜」(美術出版社:1970年3月初版)で、岩佐又兵衛、狩野三雪、伊藤若冲、長沢蘆雪、歌川国芳らとともに、簫白も取り上げられていたことによります。「奇想の系譜」は、奇矯(エキセントリック)で幻想的(ファンタスティック)なイメージの表出を特徴とする彼らを「奇想」という言葉で定義して、「異端」ではなく「主流」の中での前衛と評価していました。刊行当時、絵画史を書き換える画期的著作としてセンセーションを巻き起こしたという。曾我簫白の項では「狂気のさとの仙人たち」という一文を残しています。

辻惟雄は「奇想」の概念について「日本人の性癖とされる好奇心を、やや人並み以上に持ち合わせているわたしが、美術作品にひそかに望むのは、意表をつかれたときの驚きである。眠っている感性と想像力が一瞬目覚めさせられ、日常性から解き放たれたときの喜びである。わたしが、“奇想”とよぶのは、そのようなはたらきを持つ不思議な表現のこと」(「奇想の図譜」あとがき)と定義しています。そして「奇想」とは「エキセントリックの度合いの多少にかかわらず、因襲の殻を打ち破る、自由で斬新な発想」(「奇想の系譜」解説、服部幸雄)であることの思い至ります。

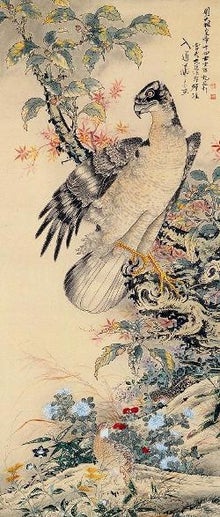

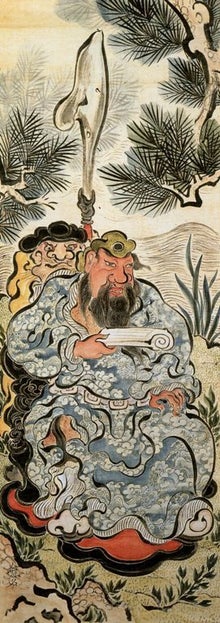

僕が始めて簫白の作品に出会ったのは、2008年に東京国立博物館で開催された「対決―巨匠たちの日本美術」でした。その時に簫白が対決した相手は伊藤若冲でした。辻惟雄は「若冲と簫白のペアについては、ともにまともな“巨匠”というより“奇の巨匠”と呼ぶ方がふさわしく思える。現代のわれわれの想像力を刺激してやまない、不可思議世界を二人は創設した」と述べています。「対決」に出されていた簫白の作品は、「群仙図襖風」「寒山拾得図屏風」「鷹図」「唐獅子図」の4作品です。辻惟雄は35歳の作「群仙図襖風」について「簫白のラジカルな前衛精神を横溢させた快作、というより、狂気すれすれの怪作である」と評しています。

千葉美術館の「簫白ショック」では、展示替えを含めて約60点の簫白作品が登場します。「対決」の出されていた4作品も出されていました。ただし「寒山拾得図屏風」と「鷹図」は前期に、「群仙図襖風」と「唐獅子図」は後期に展示されます。実は、東京国立博物館の「ボストン美術館 日本美術の至宝」点にも、最後の章、第5章を簫白で締め括っていました。修復された巨大な「雲龍図」や、若い時代に描いた「龐居士・霊昭女図屏風(見立久米仙人)」など、簫白の作品が11点も里帰り展示されていました。まさにいま、「簫白ブーム」の真っ盛り、です。

京都の商家に生まれ、室町時代の水墨画家、曾我蛇足に私淑した簫白。「対決」の相手で大ブームが続いた若冲とともに、否応なしに注目が集まります。ポップでアバンギャルドな簫白は、奇想の中の奇想。しかし千葉の「蕭白ショック!!」展では安易な神話化の回避を試みていると、朝日新聞の大西若人は伝えています。「林和靖図屏風」に出あうと時代のなかにありつつ、まったく突出した画家だったことも認識したという。簫白の絵は「意味が重層的で、読み解きの面白さがある」と伊藤紫織学芸員は言う。また、金子信久学芸員は、「ただ破壊的というのではなく、抜きん出た描写力が魅力だ」という。そして「行儀の良い美術が多い中で、簫白の“超越感”が現代人の気持ちを晴らしてくれる面があるのではないか」と語っています。(朝日新聞:2012年4月25日夕刊)

展覧会の構成は、以下の通りです。

第1章 簫白前史

第2章 第1部 簫白出現

第2部 簫白高揚

第3部 簫白円熟

第3章 京の画家たち

第1章 簫白前史

第2章 第1部 簫白出現

第2部 簫白高揚

第3部 簫白円熟

第3章 京の画家たち

「蕭白ショック!! 曾我蕭白と京の画家たち」

18世紀の京都を彩った個性的な画家たち 蕭白、応挙、若冲、大雅、蕪村…… 江戸時代中期、西洋や中国の文化を取り入れる動きが美術にも波及し、特に京都では個性的な画家が多く活躍しました。曾我蕭白(1730~1781)もその一人です。蕭白は京都の商家に生まれ、父を早くに亡くして画業で身を立てました。室町時代の画家曾我蛇足に私淑して曾我姓を名乗ります。盛んに出版されるようになった版本の画譜を活用し、室町水墨画に学んだ復古的な作品を多く残しました。巧みな技術に裏付けられた独特の作品世界は現代人をも魅了します。蕭白が伊勢地方(現在の三重県)で制作した作品は今も三重県内に多く伝わっています。今回の展覧会では修復を終えた、斎宮の旧家永島家伝来の障壁画(全44面、重要文化財、三重県立美術館所蔵)を中心に蕭白の画業を振り返ります。また、蕭白前史として、蕭白が師事したと思われる高田敬輔や、京都で活躍した大西酔月ら復古的な画風の画家を紹介します。円山応挙、伊藤若冲、池大雅、与謝蕪村らの作品も展示し、蕭白のいた江戸時代中期の京都画壇の豊かさを併せてご覧いただきます。首都圏では1998年以来久々の蕭白展となります。

「千葉市美術館」ホームページ

図録

発行日:2012年4月10日

編集:千葉市美術館(伊藤紫織)

三重県立美術館(道田美貴)

発行:読売新聞社

美術館連絡協議会

2004年9月10日第1刷発行

著者:辻惟雄

発行所:株式会社筑摩書房

過去の関連記事:千葉市美術館

千葉市美術館で「酒井抱一と江戸琳派の全貌」展を観た!

千葉市美術館で「帰ってきた江戸絵画 ギッター・コレクション展」を観た!

千葉市美術館で「田中一村 新たなる全貌」展を観た!

千葉市美術館で「江戸みやげ 所蔵浮世絵名品展」を観た!

千葉市美術館で「伊藤若冲―アナザーワールド―」展を観た!

千葉市美術館で「近代日本美術の百花」展を観た!

千葉美術館で「江戸浮世絵巻」展を観た!

千葉市美術館で「パウル・クレー 東洋への夢」展を観た!

千葉市美術館で「大和し美し 川端康成と安田靫彦」展を観た!

千葉市美術館で「芳年・芳幾の錦絵新聞」展を観る!