神奈川県立近代美術館・鎌倉別館で開館60周年「日本画ザ・ベスト・コレクション」展を観てきました。

開館60周年「日本画ザ・ベスト・コレクション」展

会期:2011年10月22日(土)~2012年3月25日(日)

前期:10月22日(土)~12月4日(日)

中期:12月6日(火)~1月29日(日)

後期:1月31日(火)~3月25日(日)

僕が行ったのは11月23日、勤労感謝の日でした。ということは、展覧会の前期にあたるわけです。出品リストを見ると、前期は48点が出品されてますが、なんと片岡珠子の作品が9点も出されていました。上の「会場風景」を見ても分かる通り、片岡珠子の作品は他の日本画の作品と比べて大きいこともあり、ほとんど「片岡珠子展」の様相を呈していました。

48点のなかには、山口蓬春や高山辰雄、加山又造、横山大観、速水御舟、下村観山、川合玉堂、川端龍子、など、そうそうたる方たちの作品が出ていましたが、片岡珠子の作品の前では、不遜な言い方ですが、なぜか取るに足りない感じがしました。神奈川県立近代美術館は、片岡珠子の作品を数多く所蔵していることでも知られています。日本橋高島屋で開催されている「追悼103歳 天に献げる地上の花 片岡球子展」を観たときに、以下のようにこのブログに書きました。

片岡球子の作品は、神奈川県立近代美術館の別館で数点観た記憶がありますが、今までほとんどまとまって観る機会がありませんでした。たしか、数年前、神奈川県立近代美術館で大規模な回顧展をやっていたんですが、見逃してしまいました。そうそう茨城県立近代美術館で開催された「100歳記念回顧展」、わざわざ観に行ったのですが、一日違いで終わっていたことがありました。都営地下鉄大江戸線の築地市場駅に「面構 浮世絵師勝川春章」を原作にした「江戸の浮世絵師たち」という大型陶板の壁画があり、築地へ行くたびに観ています。もちろん代表作「面構シリーズ」はよく知られており、そのなかでも「足利尊氏」や「葛飾北斎」はよく取り上げられるので、僕も知っています。しかし「現物(げんぶつ)」はほとんど観たことがなく、また初期の作品などはほとんど何も知りませんでした。

茨城県立近代美術館で開催された「100歳記念回顧展」は残念なことをしましたが、片岡珠子の作品を纏まって僕が観ることができたのは、日本橋高島屋で開催された「追悼103歳 天に献げる地上の花 片岡球子展」でした。いま、その時の図録を見直してみると、なぜか「村山槐多の母」というスケッチがありました。槐多と球子が、どんな接点があったのか知りたいところです。が、それはそれとして、東京国立近代美術館で開催されている「ぬぐ絵画」展、常設展の方に球子の作品、「ポーズ3」(1985年)と「ポーズ21」(2003年)の前で、足が止まりました。「追悼103歳」では「ポーズ22」(2004年)が出ていました。

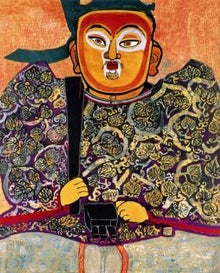

もう「面構・・・」は、言うことがありません。圧巻です。その迫力には圧倒されます。足利三将軍の印象の違いを、黄不動・赤不動・青不動に見立てて描いたのが、「面構 足形尊氏」「面構 足利義満」「面構 足利義政」で、「面構」シリーズの嚆矢を飾る作品、と図録に書かれています。「面構 狂言作者河竹黙阿弥 浮世絵師三代豊国」も大作で、たくさんの人が描かれており、迫力があります。

今回は他に、「幻想」(1961年)と「海(鳴門)」(1962年)が出ていました。、「幻想」は、舞楽「蘭陵王」と「還城楽」に取材したもので、豪華な衣裳と背景の雲文様で、装飾的な画面になっています。「海(鳴門)」は、平清盛の次女建礼門院徳子と子ども姿の安徳天皇を描いたもので、入水を暗示する渦巻きが平家滅亡の悲劇を物語っています。

「日本画ザ・ベスト・コレクション」展

「開館60周年 日本画 ザ・ベスト・コレクション」では、当館の日本画のコレクションを3期に分けて紹介します。

前期(10月22日‐12月4日)では片岡球子、中期(12月6日‐1月29日)では荘司福など日本美術院で活躍した女性画家の作品を中心に明治以降の日本画の流れを辿ります。また、後期(1月31日-3月25日)では2004年度に寄贈された木下翔逅コレクションの中から、両界曼荼羅や俵屋宗達の《狗子図》など鎌倉時代から江戸時代までの古画も展示します。片岡球子は、戦後の日本画を牽引した女性画家の第一人者で、大胆な画風と革新的な歴史解釈によって多くの鑑賞者を魅了しました。今回は、《面構 足利尊氏》(1966)など歴史上の人物を取りあげた面構シリーズや火山をモチーフにした風景画などの代表作を展示します。また、片岡球子と同じく戦後の日本画を切り拓いてきた荘司福の作品では、初期の働く人々の姿をとらえた《群》(1961)や平静心を風景に反映させていった《映》(1994)などを展示します。このほか、当館のコレクションのもう一つの核である、戦後葉山で活躍した日本画家山口蓬春の下図・素描類も随時併せて展示します。

過去の関連記事:

神奈川県立近代美術館・鎌倉別館で「所蔵品に見る戦後の日本画」展を観る!

日本橋高島屋で「片岡球子展」を観た!

大江戸線築地駅壁画と築地本願寺の動物たち